Visualizza articoli per tag: Psicologo Palermo

Incuriosito dal tanto parlare di Intelligenza Artificiale ho deciso di provarla. Mentre tutti chiedono "come posso diventare ricco", oppure vogliono i prossimi numeri del superenalotto, io, da "bravo psicoterapeuta" ho chiesto al bot dell'intelligenza artificiale ChatGTP di scrivere un articolo di duemila parole sugli attacchi di panico in chiave psicoanalitica. Quello che segue è il risultato. Tengo a precisare che ho fatto un "copia e incolla" senza modificare neanche una parola. Al momento non scriverò nulla riguardo al mio pensiero su questo nuovo e tanto discusso strumento, voglio studiarlo ancora prima di esprimere una mia personalissima opinione. Vi lascio all'articolo, buona lettura!

Ps: ho chiesto al bot la bibliografia di quanto scritto e mi è stato risposto che la risposta è generata dalla mole di informazioni con cui è stato caricato, per cui non può fornire una bibliografia precisa.

Gli Attacchi di Panico alla Luce della Psicoanalisi: Un'Analisi Approfondita

Introduzione

Gli attacchi di panico sono un disturbo psicologico debilitante che colpisce un numero significativo di persone in tutto il mondo. Chi ne soffre sperimenta improvvisi e intensi episodi di paura intensa e ansia, accompagnati da sintomi fisici come palpitazioni, sudorazione e sensazione di soffocamento. Mentre molte teorie hanno cercato di spiegare l'origine degli attacchi di panico, l'approccio psicoanalitico offre una prospettiva unica per comprendere e trattare questo disturbo. In questo articolo, esploreremo gli attacchi di panico in chiave psicoanalitica, analizzando le radici psicodinamiche del disturbo e il ruolo dell'inconscio nell'insorgenza e nella manifestazione dei sintomi.

La Teoria Psicoanalitica di Freud

Per iniziare, è fondamentale comprendere i principi di base della teoria psicoanalitica di Sigmund Freud. Secondo Freud, l'inconscio svolge un ruolo significativo nel determinare il comportamento umano. L'inconscio contiene desideri, impulsi e ricordi repressi che possono influenzare il modo in cui una persona si comporta e si sente. Freud teorizzò che gli attacchi di panico potessero derivare da conflitti intrapsichici irrisolti e desideri in conflitto.

Origini degli Attacchi di Panico: La Teoria dell'Ansia di Separazione

Uno dei concetti chiave nella comprensione degli attacchi di panico in chiave psicoanalitica è la teoria dell'ansia di separazione. Secondo questa teoria, gli attacchi di panico possono essere visti come una manifestazione di un profondo senso di separazione o perdita che risale all'infanzia. Nei primi anni di vita, quando un bambino dipende totalmente dai suoi genitori o caregiver per sopravvivere, l'esperienza di separazione può innescare un'intensa ansia.

Nel corso dello sviluppo, gli individui sviluppano difese psicologiche per far fronte a questa ansia di separazione. Tuttavia, alcune persone possono presentare una maggiore vulnerabilità a sviluppare attacchi di panico a causa di un'esperienza di separazione o perdita traumatica nell'infanzia. Questi eventi passati possono essere rievocati da situazioni di separazione o di abbandono nella vita adulta, innescando così gli attacchi di panico.

Il Ruolo dell'Inconscio negli Attacchi di Panico

Secondo la prospettiva psicoanalitica, gli attacchi di panico possono essere visti come una manifestazione di conflitti inconsci e desideri repressi. Freud sosteneva che i desideri o gli impulsi inaccettabili venissero spinti nell'inconscio, ma che continuassero a influenzare il comportamento e il benessere mentale di un individuo. Nel caso degli attacchi di panico, la paura inconscia potrebbe emergere improvvisamente e manifestarsi come un'esperienza di panico acuta.

Gli attacchi di panico possono essere visti anche come una forma di difesa contro la consapevolezza di desideri o emozioni inaccettabili. L'ansia che accompagna gli attacchi di panico può distrarre una persona dai pensieri o sentimenti scomodi che si trovano nell'inconscio. In questo senso, gli attacchi di panico possono funzionare come una sorta di meccanismo di difesa per evitare di affrontare il materiale psicodinamico scomodo.

Trattamento Psicoanalitico degli Attacchi di Panico

La terapia psicoanalitica può offrire un'opzione di trattamento efficace per le persone che soffrono di attacchi di panico. Attraverso l'esplorazione dell'inconscio e la rivelazione dei conflitti intrapsichici, il terapeuta può aiutare il paziente a comprendere meglio le radici profonde del suo disturbo. Questa consapevolezza può essere essenziale per il processo di guarigione.

Durante la terapia, il paziente può esaminare i ricordi repressi, i sogni e le fantasie che possono essere collegati agli attacchi di panico. L'obiettivo è quello di identificare i conflitti emotivi irrisolti e lavorare per integrarli in modo più sano nella vita consapevole del paziente. Inoltre, la terapia psicoanalitica può aiutare a riconoscere e modificare i modelli di pensiero distorti o le credenze limitanti che alimentano gli attacchi di panico.

Conclusioni

Gli attacchi di panico rappresentano un disturbo che può essere estremamente debilitante per chi ne soffre. Mentre molte prospettive teoriche cercano di spiegare l'origine e la manifestazione di questo disturbo, l'approccio psicoanalitico offre una prospettiva unica basata sull'inconscio e sui conflitti intrapsichici. Attraverso l'analisi delle radici psicodinamiche degli attacchi di panico, la terapia psicoanalitica può aiutare i pazienti a comprendere meglio se stessi e a superare gli ostacoli che impediscono loro di vivere una vita piena e soddisfacente. È importante ricordare che ogni individuo è unico e che un trattamento personalizzato è fondamentale per affrontare gli attacchi di panico in modo efficace.

Uno dei miei primissimi pazienti era uno studente universitario che sul più bello del percorso di psicoterapia si trovò a dover decidere se partire per il “progetto Erasmus” e interrompere per qualche mese il percorso che stavamo facendo insieme o rinunciare all’esperienza all’estero. Correva l’anno 2009, Whatsapp era stato lanciato da poco e i programmi per le videochiamate erano davvero pochi e funzionavano male. Per quello studente la psicoterapia era importantissima e sapeva che non poteva rinunciarvi facilmente in quel momento della sua vita.

L’idea che per una psicoterapia, un percorso che deve spingere verso la vita, una persona dovesse rinunciare ad un’esperienza di vita importante non mi piaceva affatto (e continua a non piacermi). Per cui gli proposi di continuare il nostro percorso online. Era la prima volta per entrambi.

Per lo studente rimase l’unica, la sua psicoterapia online per tutto il tempo in cui rimase all’estero, poi riprendemmo di persona quando tornò a Palermo.

Per me, invece, quella fu la prima di una lunga serie di percorsi di sostegno psicologico o di psicoterapia svolti online. Nel frattempo la tecnologia è cambiata, le linee sono molto più veloci, la qualità dell’immagine è sempre più alta e sono state ideate tantissime applicazioni da poter usare, anche se io uso per la maggior parte dei casi la videochiamata di Whatsapp, per l’estrema facilità di utilizzo e per il semplice fatto che ormai ce l’hanno praticamente tutti.

L’Ordine Nazionale degli Psicologi ha approvato questa forma di intervento psicologico e ha dato delle linee guida che ovviamente io rispetto alla lettera. La vostra privacy è assicurata, come la puntualità, la professionalità e la mia esperienza decennale in questo campo.

Molti mi chiedevano: ma funziona?

Assolutamente si!

Oggi la validità della psicoterapia online è assodata, c’è una discreta letteratura in merito e sempre più persone cercano uno psicologo online o uno psicoterapeuta online.

A volte si passa da un setting classico ad uno online a causa di cambiamenti dovuti ad eventi di vita: trasferimenti definitivi o temporanei, necessità di salute, orari lavorativi particolarmente complicati. Altre volte si inizia direttamente con un percorso online, come accade sempre più spesso con gli expat (le persone che vivono in un altro paese) e che vogliono intraprendere un percorso di psicoterapia utilizzando la loro lingua.

Non bisogna pensare che sia un semplice riadattamento del setting vis a vis, come non lo sono i colloqui effettuati presso il domicilio del paziente, o ancora i colloqui effettuati sul bordo di un letto ospedaliero. Sono tutti setting diversi all’interno dei quali lo psicologo utilizzerà i propri strumenti in modo diverso.

Non è una versione “inferiore” del classico setting in studio, non vale di meno e non funziona meno.

La psicoterapia online è un dispositivo di cura in cui ci sono due persone in due stanze, invece che due persone in una stanza. È un dispositivo attraverso il quale tutti i fattori terapeutici di una psicoterapia trovano il loro spazio, primo tra tutti il fattore di guarigione più importante: la relazione paziente - psicoterapeuta.

“Carl Gustav Jung ha descritto lo spazio condiviso da paziente e analista come abitato da un “corpo sottile”, un'entità organico-spirituale che favorisce la comunicazione inconscia; uno spazio intermedio dove l'immaginazione agisce e trasforma. Questa dimensione, per certi versi simile al concetto elaborato dallo psicoanalista statunitense Thomas Ogden di “terzo analitico” (per cui analista e analizzando creano insieme una dimensione intersoggettiva che permette a entrambi di trasformarsi), esiste in ogni caso. È così corporea, da manifestarsi anche a distanza. Così sottile da attraversare gli schermi.” (Lingiardi 2020).

Ma come funziona in pratica? Ecco i primissimi step:

- Il primo contatto come sempre avviene tramite telefono. Potete chiamarmi al 3287328691

- Dopo avermi spiegato brevemente i motivi per i quali si richiede una consulenza decideremo il canale attraverso cui ci vedremo (Whatsapp, Skype o altro) e il giorno e l’ora del nostro incontro.

- Invierò via mail tutta la documentazione relativa al Consenso Informato e al Trattamento dei Dati (Privacy), che dovrete firmare e inviarmi, insieme ad una copia di un documento di identità ,prima del nostro incontro.

- Invierò le coordinate bancarie del conto presso il quale potrete effettuare il bonifico del pagamento. A pagamento ricevuto invierò regolare fattura via email.

- Al giorno e all’ora prefissata ci collegheremo e inizieremo.

Non esitate a contattarmi per avere maggiori informazioni.

Quando essere innamorati significa soffrire, stiamo amando troppo. Quando giustifichiamo tutti i malumori, il cattivo carattere, l’indifferenza del nostro partner, stiamo amando troppo. Quando siamo offesi dal suo comportamento ma pensiamo che sia colpa nostra perché non siamo abbastanza attraenti o abbastanza affettuosi, stiamo amando troppo.

Ma quando amiamo troppo in realtà non amiamo affatto, perché siamo dominati dalla paura: paura di restare soli, paura di non essere degni d’amore, paura di essere ignorati o abbandonati. E amare con paura significa soprattutto attaccarci morbosamente a qualcuno che riteniamo indispensabile per la nostra esistenza, amare con paura comporta oltre tutto la messa in atto di tutta una serie di dinamiche di controllo per tenere l’altro nell’area del proprio possesso.

Le donne che amano troppo, solitamente, possiedono determinate caratteristiche. Se vi riconoscete in questo elenco contattate uno psicoterapeuta: solo un lavoro di psicoterapia può aiutarvi ad uscire da una condizione di sofferenza.

- Provenite da una famiglia disturbata dove nessuno si curava dei vostri bisogni emotivi.

- Avendo ricevuto ben poco e autentico affetto, cercate di saziare questo bisogno disatteso per interposta persona, offrendo le vostre cure a un uomo che sembra in qualche modo averne bisogno.

- Poiché non eravate mai riuscite a cambiare i vostri genitori trasformandoli nelle persone calde e affettuose che desideravate tanto intensamente, rispondete con troppa passione al tipo di uomo emotivamente non disponibile che vi è familiare, e che potete di nuovo cercare di cambiare con il vostro amore.

- Per il terrore dell’abbandono, fate qualsiasi cosa per impedire che la relazione finisca.

- Praticamente nulla è troppo faticoso se potrà “aiutare” l’uomo che amate.

- Abituate alla mancanza di amore nei rapporti personali, siete disposte ad aspettare, sperare e a continuare di sforzarvi di piacere.

- Siete disposte ad assumervi ben più del cinquanta per cento di responsabilità, colpe e biasimo in una relazione.

- La vostra autostima è pericolosamente bassa e, nel profondo di voi, siete convinte di non meritare di essere felici. Piuttosto, credete di dovervi guadagnare questo diritto.

- Poiché nell’infanzia non vi siete mai sentite sicure, avete un bisogno disperato di controllare il vostro uomo e la vostra relazione. Mascherate i vostri sforzi di controllare persone e situazioni con il pretesto di essere “soccorrevoli”.

- In una relazione siete più in contatto con il vostro sogno di “come potrebbe essere” che con la realtà dei fatti.

- Siete dedite agli uomini e alle sofferenze emotive come a una droga.

- Forse siete predisposte emotivamente, e spesso biochimicamente, a diventare dipendenti da droghe, da alcolici, e/o da certi cibi, in particolare dolciumi.

- Essendo attratte da persone con problemi che hanno bisogno di essere risolti, e lasciandovi coinvolgere in situazioni caotiche, incerte ed emotivamente penose, dimenticate la responsabilità che avete verso voi stesse.

- Forse avete una tendenza alla depressione, che cercate di prevenire con l’eccitamento che viene da un rapporto sentimentale instabile.

- Non trovate attraenti gli uomini gentili, equilibrati, degli di fiducia che forse si interessano a voi. Questi “bravi ragazzi” vi sembrano noiosi.

Massimo Barrale

Psicologo - Psicoterapeuta - Palermo

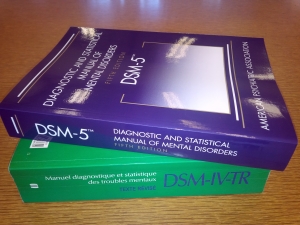

“Dottore, cosa ho? Sono grave?”…. solitamente queste sono le parole pronunciate dalle persone al termine del primo colloquio con uno psicoterapeuta. Una richiesta, legittima ovviamente, di sapere cosa hanno, se devono considerarsi gravi, e se ne usciranno mai. Sorvolando su aspetti più psicodinamici, sulle possibili manipolazioni, sul cosa se ne faranno delle risposte, sorvolando su tutti questi aspetti, in sostanza quello che le persone chiedono è una diagnosi. Il modello medico ci ha abituati a questo, alla ricerca di una malattia che ha un nome, e questo nome è garanzia di sapere cosa fare e sapere come andrà a finire.

Peccato che la diagnosi psichiatrica non abbia nulla a che fare con l’esperienza della persona che è diagnosticata: la diagnosi è sostanzialmente un processo di denominazione che segna la separazione tra psichiatria e sofferenza del paziente. La diagnosi trasforma l’esperienza della sofferenza in un codice verbale, luogo riconoscibile soltanto dallo psichiatra ma inaccessibile (e sostanzialmente irrilevante) per il paziente.

La diagnosi psichiatrica in realtà non dice né cosa fare né come andrà a finire in quanto sono i sintomi (qualora presenti) e non la loro organizzazione in una categoria diagnostica, che guidano il trattamento. La diagnosi serve a mantenere quell’unità e identità mediche pericolosamente messe in questione da altri saperi e da altre figure professionali (la psicologia e la psicoterapia in primis).

Ad oggi, per fortuna, è sempre più diffusa tra i ricercatori, la tendenza a considerare approcci dimensionali alla malattia mentale ed evitare i tradizionali approcci categoriali secondo cui la malattia è presente o assente e la diagnosi codifica tale presenza. Approccio dimensionale significa considerare normalità e malattia in un continuum fluido dove le caratteristiche personali e ambientali di ciascuno disegnano una narrativa difficilmente oggettivabile con strumenti categoriali. Si parla oggi di approcci “trans diagnostici” che paradossalmente ci riportano all’attitudine che era dei grandi psicopatologi di scuola fenomenologico – esistenziale, preoccupati di entrare in relazione con storie e vicende individuali più che di costruire categorie universali riduttive.

Certamente in ambito professionale un linguaggio comune serve, è necessario e abbiamo bisogno di strumenti diagnostici per comunicare. Tuttavia non possiamo confondere la finalità comunicativa e riduzionista di questi strumenti e classificazioni delle malattie mentali con le malattie mentali stesse, ossia dobbiamo sempre avere chiaro che il grado di artificialità e fallacia delle categorizzazioni diagnostiche è elevatissimo e che i raggruppamenti discreti di sintomi che oggi utilizziamo non esistono “in natura”.

Vorrei anche aggiungere un ulteriore tassello: il legame che c’è tra diagnosi, sistemi diagnostici e industria farmaceutica. La proliferazione di casi di “Disturbo post traumatico da stress” dopo l’11 Settembre e il mercato che si è venuto a creare in tutte le aree di emergenza, l’inflazione di disturbi del comportamento nei bambini e altri fenomeni a volte legati a “mode”, ci interrogano sulla pervasività della diagnosi psichiatrica e sulla sua sostanziale “non credibilità”. Faccio un altro esempio lontano dalla psichiatria o dalla psicoterapia: oggi per comune convenzione si considerano i valori della pressione arteriosa minimi superiori a 90 come patologici; se decidessimo di abbassare questa soglia di soli 5 punti e che a partire da 85 la pressione minima va considerata patologica, improvvisamente avremmo aumentato di decine di milioni il numero di malati di ipertensione e avremmo al tempo stesso decuplicati i benefici finanziari dell’industria farmaceutica che vende ipertensivi. Questo è quello che sta accadendo in psichiatria grazie ad una forte arbitrarietà del discrimine “oggettivo” tra caso e non-caso, grazie ad una mediatizzazione della malattia mentale che pervade la quotidianità degli individui e si appropria di tutti i fenomeni normali di sofferenza psicologica e sociale trasformandoli in malattie. L’ansia dei giovani che affrontano l’esame di maturità o il legittimo stress conseguente ad un evento traumatico o la fisiologica depressione che consegue a un lutto si psichiatrizzano e per ogni sofferenza c’è una diagnosi.

Analogamente è utile interrogarsi sui rischi di psichiatrizzare i conflitti sociali, le insoddisfazioni e le rabbie giovanili, le ineguaglianze e le contraddizioni sociali ed economiche che aggrediscono soprattutto i gruppi più vulnerabili.

Dobbiamo capire che le informazioni che il paziente porta con sé e che noi possiamo effettivamente considerare come patrimonio, sono in realtà più connesse alla vita e alla storia dell’individuo che alla sua malattia, la cui identità di “realtà autonoma “ dalla sua vita è di fatto un artefatto della clinica. Il paziente va considerato come un sistema complesso e indivisibile. La malattia non è un’entità discreta e definita/definibile, bensì è un’esperienza esistenziale “intrusa” nel soggetto.

Noi possiamo cogliere le interazione psicologiche tra il paziente e gli altri, fra paziente e vita materiale, fra paziente e risposte che egli riceve, fra paziente e luoghi, e queste interazioni possono modificarsi grazie ad un intervento che crei le condizioni affinché il soggetto possa effettuare più scelte. Per far questo disponiamo di strumenti utili anche se difficilmente standardizzabili: l’ascolto, l’empatia, la solidarietà, l’affettività, l’accoglienza, la possibilità di promuovere un confronto fra interessi del paziente e interessi del contesto familiare, la possibilità di modificare il contesto materiale di vita quotidiana del paziente, la possibilità di favorire scambi affettivi fra paziente e altri.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

Il legame tra disturbi della respirazione e quello da attacchi di panico è ampiamente riportato in letteratura. Diversi lavori hanno dimostrato la similarità tra l’attacco di panico spontaneo e quello prodotto da inalazione di anidride carbonica, ponendo l’accento sulla “fame d’aria” e sulla dispnea.

La respirazione è il primo atto vitale compiuto dall’individuo, caratterizzazione che conferisce a questa funzione un significato del tutto particolare. La respirazione si distingue da tutte le altre funzioni vitali, essendo gestita volontariamente ed involontariamente (ogni individuo è capace di variare per un certo periodo l’atto respiratorio, o di interromperlo brevemente). Tale caratterizzazione permette di considerare la funzione respiratoria in modo nettamente diverso da come giudichiamo e viviamo la funzione cardiaca o quella renale.

Nel’uomo, le equazioni “respirazione = vita” e “mancanza di respirazione = morte” fanno parte di una sua consapevole inconsapevolezza. L’inspirazione diviene quindi un momento non solo reflessologico, assumendo una fisionomia di sicurezza o insicurezza a seconda del vissuto cui la stessa risulta correlata. Di fatto, respirare significa sperimentare di esistere, divenendo atto che pone l’individuo nella condizione di poter comunicare (non a caso per parlare abbiamo bisogno di respirare).

La mancanza d’aria assume il significato di morte, abbandono ed angoscia, mentre l’aria che ci “alimenta” annulla le precedenti negative sensazioni sostituendole con altre a coloritura emozionale rassicurante. Nell’individuo non “avere respiro” (quindi non riuscire a comunicare) assume principalmente un significato d’impotenza.

Gli organi che compongono l’apparato respiratorio, conseguentemente, sono simbolicamente connotati con significati di vita o di morte, di scambio tra esterno e interno, ed i disturbi della funzione respiratoria esprimono i malesseri dell’uomo e delle sue relazioni. Di fatto, le emozioni (nell’uomo come nell’animale) determinano effetti anche sull’atto respiratorio (aumento) che sul timbro e sull’intensità della voce (cambiamento): l’ansia assume così un suo linguaggio fonetico, come la tranquillità, la rabbia, la depressione, etc. Una forte emozione (uno spavento, ad esempio) può produrre un arresto del respiro, la concentrazione su qualcosa il trattenimento del respiro, molti atteggiamenti espressivi sono basati sulla respirazione (sorridere, parlare, cantare, tossire, ridere..).

Nelle situazioni delineate la comunicazione si avvale di ulteriori indicatori che hanno mutato, nel percorso filogenetico, la loro natura e rappresentazione. L’individuo arrabbiato, che adotta una modalità di verbalizzazione calma e lineare, tradisce ampiamente la “compressione” e la coartazione cui è sottoposta l’emozione vissuta (aggressività), rivela una falsa comunicazione, mentre l’energia mobilitata tende a scaricarsi internamente (sollecitazione dell’apparato cardio-respiratorio).

La similarità tra alcuni sintomi psichici concorrenti all’asma e all’attacco di panico, assumono in questa sede un rilevante interesse. Nell’attacco d’ansia il paziente è completamente teso a “ricercare” l’aria, tanto che l’operatività del versante cognitivo e quello affettivo si mostra fortemente scemata (situazione clinica tipica anche del disturbo da attacco di panico). L’asmatico ha la sensazione di essere sopraffatto da un evento che sfugge completamente al suo controllo (impotenza provata anche nell’attacco di panico), avverte angoscia al pensiero che possa ripetersi (l’ansia anticipatoria del panico), appronta tutte le precauzioni per fare fronte all’eventuale ripetersi dell’evento (condotte di evitamento messe in atto nel disturbo da attacchi di panico), ed infine, l’esperienza connessa al respiro (scambio e contatto con la realtà) appare gravemente disturbata in occasione di eventi improvvisi, nell’asma come nell’attacco di panico.

L’iperventilazione assume un’importanza rilevante nel soggetti ansiosi che soffrono di attacchi di panico. Più si sospira più si arricchisce di ossigeno i polmoni e il sangue. Visto che i polmoni lavorano soprattutto da soli, quando c’è troppo ossigeno nel sangue (e troppo poca anidride carbonica) smettono di lavorare. Risultato: il diaframma non si muove, i riflessi si disattivano, e soprattutto si disattiva quel riflesso di espirazione che da sollievo al sospiro (riflesso di Hering – Breuer). Al momento però, la paura porta a credere di non riuscire a respirare. In effetti, oltre ad avere i polmoni momentaneamente paralizzati, si sta modificando tutto l’organismo (diminuisce l’acidità degli organi interni per mancanza di anidride carbonica). Di conseguenza: gli organi cominciano ad andare a 100 all’ora, contraendosi e decontraendosi. Il cuore batte, i muscoli tremano, l’intestino borbotta, le arterie si contraggono provocando vertigini e dolori al petto, la pelle comincia ad avvertire le più svariate sensazioni, dette anche formicolio. A questo punto c’è una sufficiente quantità di motivi per convincerci di avere la malattia che si teme: se si pensa di stare soffocando, si può verificare che il diaframma non si muove (e quindi si continuerà a sforzare il respiro); se ci si preoccupa di una disfunzione cardiaca, si controlleranno i battiti e il dolore al petto; se è la digestione a impensierire, si farà attenzione alla tempesta in atto nell’intestino. quello appena descritto è ciò che accade internamente quando si sperimenta un attacco di panico.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

In questo sito internet e nella mia pagina Facebook ci sono moltissimi articoli che parlano di malessere, sofferenza, psicopatologia. La rete è stracolma di scritti sull’ansia, sugli attacchi di panico, sulla depressione, sulle fobie, sulle ossessioni, sulla paranoia e su altre patologie della mente umana. Ci sono articoli, consigli, tecniche per far scomparire gli attacchi di panico (solitamente sono sempre “sette consigli”… sei sono troppo pochi e non funzionano…otto invece sono troppi e non si ha voglia di perdere tutto questo tempo), tecniche per far scomparire l’ansia, strategie di attacco contro la depressione e contro la maniacalità. Per non parlare di queste nuove pseudopatologie come i “narcisisti patologici”, i “vampiri emotivi” e tante altre categorie che noi psicologi e psicoterapeuti non vedremo mai nei nostri studi, ma che conosciamo bene grazie (o purtroppo direi) alle persone che sono entrate in relazione con loro (queste si che approdano nei nostri studi!).

Eppure, oltre tutta una fetta di popolazione che può rientrare in quelle che noi del campo chiamiamo “etichette diagnostiche”, ce n’è una buona parte che sta male, è insoddisfatta, non riesce a realizzarsi, non riesce a spiccare il volo pur non potendola far rientrare all’interno di una diagnosi (a meno che non si operi una forzatura, cosa che non mi sembra tanto corretta).

Quindi cosa significa stare bene psicologicamente? È semplicemente l’assenza di una diagnosi? Non credo proprio. È la vecchia questione di che cosa significa essere normali o, per lo meno, mentalmente sani. Ma qui, i lettori mi scuseranno, non sono la persona adatta per dare ricette sicure. Del resto dubito che qualcuno lo sia, benché le offerte non manchino (sette consigli per….). L’unica cosa sicura è che mentre ci sono pochi modi di diventare malati, ce ne sono migliaia per restare in salute. Il problema è che essendo così tanti, nessuno sa bene quali siano. Tutto quello che sappiamo ci viene dal presente e dal passato, tuttavia la nostra vita è rivolta al futuro. Ma con la sorprendente rapidità dei mutamenti tecnologici, culturali e di costume, nessuno sa come sarà il futuro. L’ideale è esercitare la nostra capacità di immaginazione.

Abbiamo tutti il diritto di essere un tantino fobici quando una disgrazia si abbatte su di noi, un po’ paranoici quando ci ritroviamo in una dura lotta, leggermente ossessivi mentre studiamo la complessità delle cose, un po’ istrionici quando vogliamo imporci agli altri. Dalle tendenze schizoidi nascono teorie innovatrici e dai mutamenti dell’umore nasce la creatività. Se riuscite a gestire tutte queste cose con successo, i miei complimenti: vuol dire che sapete rispettare i contesti dell’esistenza e adeguarvi a questi.

Benché si possano concepire alcune combinazioni effettivamente patologiche, avere tutte le malattie equivale a non averne alcuna. L’importante è che la vostra vita vada bene, che non abbiate di che lamentarvi e che neppure gli altri si lamentino di voi.

Il grave problema di chi soffre di una patologia mentale è che si comporta sempre allo stesso modo in ogni circostanza. È per questo che queste persone sono così simili tra loro e che possiamo, perciò, classificarli. Le persone sane, al contrario, per il fatto di essere così differenti le une dalle altre, sono inclassificabili. Siamo pertanto fondamentalmente imprevedibili, anche se per vivere in una comunità organizzata dobbiamo essere prevedibili gli uni per gli altri. Questo è il primo paradosso che ci obbliga a sviluppare una personalità complessa e cosciente.

Ma state tranquilli: se leggendo qua e là vi siete identificati in tutto e per tutto con una categoria diagnostica, state cominciando almeno a prendere coscienza di voi stessi e ad acquisire la libertà di cambiare. Quello che mi fa più paura dei malati di mente è la loro mancanza di consapevolezza su quello che succede dentro di loro (dovuta in parte ai malintesi delle superstizioni popolari, della psicologia, della psicoterapia e della stessa medicina), ciò li porta a perdere la libertà di cambiare: continuano in ogni circostanza a fare sempre le stesse cose.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

Se volete diventare fobici c’è un termine che dovete cancellare dal vostro vocabolario: “paura”. State lì con le gambe tremanti, il petto in fiamme, il cuore che batte all’impazzata, i capelli dritti, vi squagliate in sudori freddi, avete gli occhi fuori dalle orbite, ma non avete paura. Avete una fobia, un attacco di panico, una crisi di nervi. Paura, mai.

Chi ha paura scappa, invece voi non scappate mai: rimanete paralizzati, chiamate qualcuno, al limite andate all’ospedale. Non scappate nemmeno dai luoghi elevati, dai tunnel, dai supermercati, da una piazza deserta, da certi animali al massimo evitate di andare in questi posti per non avere un attacco. Ma anche così, è meglio tenere segreta questa eventualità, perché gli altri non vi considerino meno coraggiosi di quanto siete. Riuscirete a mettere insieme un’infinità di argomenti per convincere gli altri (e magari voi stessi) che si tratta della soluzione migliore per tutti.

Ammettiamo che in effetti siete persone coraggiose, ma è proprio qui il problema. la carriera di fobico inizia molto precocemente. Sicuramente un buon fobico comincia fin da piccolo a ficcarsi in avventure temerarie, ed è naturale che di tanto in tanto perda di vista i genitori. A questo sopravvive, con maggiore o minore angoscia. Ma appena capisce che non muore nessuno, comincia ad andare sempre più in là. I vantaggi sono immensi: la vostra vita si arricchisce di nuove esperienze e, se tutto va bene, non vi mancherà l’occasione per altre sfide. Sperimenterete una vita senza limiti, e in generale va tutto bene.

Non sempre però: vi rompete una gamba, vi riempiono di botte, dovete sbrigarvela con la polizia, fate brutti incontri. A questo punto, in lacrime (di pentimento), cercherete rifugio presso la famiglia e i genitori. I quali non chiedono di meglio perché hanno l’occasione, per la millesima volta, di mettervi in guardia contro i pericoli di un mondo impossibile. Il tutto comunque non fa che rafforzare la vostra attrazione per la magia di quel mondo, e finite per gustare il doppio piacere della trasgressione e della tenerezza, se le cose vanno male. Così per voi la famiglia diventa preziosa, un sicuro rifugio nelle tempeste. Senza accorgervene state diventando dipendenti. La sola idea vi porta a cercare l’indipendenza a tutti i costi e a mettervi di nuovo nei pasticci. Attaccamento o distacco, questo è il vostro grande dilemma.

Continuando così, però un giorno vi stufate e decidete di optare proprio per la stabilità. I primi tempi andrà tutto bene, ma preparatevi a quello che seguirà.

La vita misurata e abitudinaria non fa per voi. Se eravate pronti ad andare a 200 all’ora, perché ora dovreste rispettare i limiti di velocità? Casa, famiglia, lavoro, che angoscia! È ovvio che lo fate in nome di principi che avete accettato, che altri seguono e che voi trovate ragionevoli. In primo luogo, i valori familiari. Però non vi sentite bene. Vi scoprite a sospirare, circostanza che si ripete sempre più spesso. Sospirate, sospirate a volontà, perché questo è il vero segreto dei fobici.

Gli eventi possono precipitare da un momento all’altro, ma ci sono avvenimenti che aiutano, soprattutto quelli che vi mostrano l’esistenza di confini definitivi. Se, ad esempio, un vostro amico ha un incidente, se qualcuno che conoscete resta vittima di un infarto, se perdete una persona cara, comincerete a pensare che la vita, oltre che piatta, è anche pericolosa, proprio come vi avevano detto i vostri genitori. È naturale che iniziate a preoccuparvi per voi stessi: vi ritraete sempre di più, e per questo sospirate sempre di più.

Se non vi capita nessuna disgrazia, non perdete le speranze e cercate un’altra ragione per sospirare. Provate a rinunciare ai vostri sport preferiti e a sospirare ancora di più. A volte potrà sembrarvi che l’aria non circoli bene, e vi mettete a sforzare il respiro. Continuate così, per constatare che più respirate meno sospirate, ed è proprio questa la strada giusta per raggiungere il vostro obiettivo.

Vi avevo già detto che il segreto della fobia sta nel sospirare. Adesso però è arrivato il momento di avvertirvi che a interessarci non sono i sospiri, ma l’iperventilazione. Infatti, più sospirate più arricchite di ossigeno i polmoni e il sangue. Visto che quelle canaglie dei polmoni si ostinano a lavorare da soli, quando c’è troppo ossigeno nel vostro sangue (e troppo poca anidride carbonica) smettono di lavorare. Risultato: il vostro diaframma non si muove, i riflessi si disattivano, e soprattutto si disattiva quel riflesso di espirazione che da sollievo al sospiro ( per i più curiosi, si tratta del riflesso di Hering – Breuer). Al momento però, spaventati come siete, pensate di non riuscire a respirare. Bisogna sforzare il respiro, cosa che complicherà tutto ma vi aiuterà a raggiungere i vostri scopi.

In effetti, oltre ad avere i polmoni momentaneamente paralizzati, state modificando tutto l’organismo (per gli specialisti, diminuisce l’acidità degli organi interni per mancanza di anidride carbonica). Di conseguenza: gli organi cominciano ad andare a 100 all’ora, contraendosi e decontraendosi. Il cuore batte, i muscoli tremano, l’intestino borbotta, le arterie si contraggono provocando vertigini e dolori al petto, la pelle comincia ad avvertire le più svariate sensazioni, dette anche formicolio. A questo punto avete una sufficiente quantità di motivi per convincervi di avere la malattia che temete: se pensate di stare soffocando, verificate che il vostro diaframma non si muove (e continuate a sforzare il respiro); se vi preoccupa una disfunzione cardiaca, controllate i battiti e il dolore al petto,; se è la digestione a impensierirvi, fate attenzione alla tempesta nel vostro intestino; se avete paura di una trombosi, tenete conto delle vertigini e del formicolio.

Ovviamente il vostro organismo è accelerato e ossigenato dal proposito di scappare a gambe levate (l’organismo è predisposto a queste reazioni automatiche). Anche voi avvertite l’impulso, e siete arrivati a credere di stare perdendo il controllo e di uscire pazzi. Ma fuggire mai: restate lì piantati a sopportare tutte queste sensazioni, a complicare ogni cosa con la respirazione, a sentirvi svenire e pensare di morire. Potreste chiedere aiuto, è probabile che vi portino da un dottore o all’ospedale. Avete appena avuto un attacco, e i medici vi diranno che si tratta di un “attacco di panico”.

A questo punto è meglio cominciare a preoccuparvi della vostra salute fisica, in fin dei conti cosa potrebbe mai dirvi uno psicoterapeuta? È preferibile passare da diversi medici eccentrici o poco preparati, che vi diranno cose contraddittorie e vi aiuteranno così a prestare maggiore attenzione alla vostra salute. A questo punto comincerete a premunirvi: smetterete di fare esercizio fisico per non avere più palpitazioni, continuerete a trastullarvi con gli onnipresenti sospiri e, per sicurezza, non tornerete mai sul luogo (del delitto) dell’attacco. Abbiamo già visto che eravate in conflitto con la vita piatta ma necessaria che conducevate. Per fortuna, è molto probabile che un simile attacco capiti in momenti in un momento in cui vi state spingendo troppo in là. Può accadere in viaggio, attraversando un ponte, durante un incontro tentatore, in un supermercato, nell’ebbrezza di libertà e rischio data dalla vetta di una montagna o da una grande piazza deserta. Per restare fedeli alla vostra prigione, l’ideale è evitare queste situazioni, fin troppo ovvie o semplicemente simboliche (non dimentichiamoci che l’uomo è un animale simbolico).

La cosa migliore è fregarsene del simbolismo ed evitare semplicemente le situazioni in cui vi può venire un attacco. Il problema adesso è la vostra geografia ambientale. Vi abituerete a uscire sempre accompagnati, non sia mai vi capitasse qualcosa quando state soli, ma la realtà è che questo è il miglior modo per coltivare quei legami che non volete perdere.

Le cose si complicano, perché il solo pensiero degli attacchi vi spaventa e vi procura nuovi attacchi. Ormai riconoscete di aver paura, ma non una paura qualsiasi: unicamente la paura di aver paura. E al minimo segnale di allarme via subito da quel luogo. A poco a poco comincerete ad evitare tutto fino a non poter uscire di casa. Avrete anche perso ogni autonomia, perché non riuscirete più a fare niente da soli. Siete totalmente dipendenti dagli altri, motivo per cui non c’è più nessun rischio di separazione. Voi che avevate una vita senza limiti, siete rimasti bloccati negli angusti confini del vostro focolare. Se le cose proseguiranno in questo modo, avrete avuto in dono la perla delle fobie: una “agorafobia con attacchi di panico”.

Vi consiglio a questo punto di trovare un aiuto competente, altrimenti correte il rischio di imbarcarvi troppo tardi i un’altra carriera patologica (depressione, somatizzazione, etc).

Articolo tratto da: “Come diventare un malato di mente” di J.L. Pio Abreu, 2003, Voland S.r.l.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

“La pelle è il confine col mondo, il corpo è l’unica cosa sulla quale un adolescente – in quella fase della vita – sente di avere un potere, e quel potere lo affascina”.

Tagliare, incidere, ferire la pelle, gambe e braccia con lamette, coltelli affilati, temperini, punte di vetro, lattine usate: è il cutting, una forma di autolesionismo che comprende una vasta gamma di comportamenti tra cui soprattutto il taglio, ma anche piccole ustioni, graffi ed ematomi e che comincia a diventare un fenomeno corposo in Italia tra i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

Il 70 per cento sono ragazzine dai 12 ai 14 anni, che nella maggioranza dei casi scelgono di ferirsi le braccia con la lametta. Il 19 per cento, uno su cinque, riesce a smettere di tagliarsi, ma solo grazie al supporto di uno psicoterapeuta.

Non c’è un’unica spiegazione che renda conto dei motivi per cui una persona può decidere di tagliarsi. Se alcuni ragazzi e ragazze si tagliano, è per controllare e interrompere, in modo indiretto, un dolore mentale troppo forte, un’angoscia troppo intensa e insostenibile: preferiscono soffrire nel corpo che psicologicamente, preferiscono il dolore fisico al dolore mentale e fanno in modo che il dolore fisico prenda il posto di quello mentale. Le ferite inflitte al corpo sono un mezzo estremo con cui lottare contro la sofferenza psicologica.

Per altri adolescenti tagliarsi è un modo per percepire di esistere ed essere vivi: meglio un dolore fisico che non sentire niente o sentirsi vuoti e inutili.

Tagliarsi dà l’illusione di un sollievo, a volte addirittura euforia, come se dai tagli fuoriuscissero finalmente le emozioni che non si riescono a tollerare dentro di sé: la disperazione, la tristezza, il sentirsi rifiutati, la solitudine e soprattutto la rabbia verso qualcun altro da cui si sente di dipendere e che si teme si allontani. È una rabbia che diventa odio contro se stessi e la propria incapacità nel gestire una data situazione.

La ferita crea un rifugio provvisorio, che consente all’individuo di riprendere fiato: […] serve a scaricare una tensione, un’angoscia che non lascia più alcuna scelta, nessun’altra risorsa – e di cui l’individuo deve potersi liberare.

Tagliarsi, ma anche bruciarsi con le sigarette (burning) o marchiarsi a fuoco la pelle con un laser o un ferro rovente (branding) o grattarsi sino a farsi uscire il sangue, permette, in assenza di strategie più mature e funzionali, di ristabilire un equilibrio, di ricollocarsi nella propria vita, di esprimere la propria indipendenza affettiva dai genitori o una sfida nei confronti delle regole che questi ultimi vogliono imporre.

I segni e le cicatrici lasciati da questi gesti autodistruttivi racchiudono una sofferenza per la quale la persona non ha ancora trovato parole per raccontarla e spiegarla.

Cutting, burning e branding sono comportamenti particolarmente frequenti durante l’adolescenza. E questo non è un caso, se teniamo presente che il corpo che cambia, amato e al tempo stesso rifiutato, il corpo dove nasce il desiderio sessuale e in cui si radica l’identità è il terreno di battaglia di ogni adolescente, di ogni ragazzo e ragazza.

Con il tagliarsi, l’adolescente cerca una disperata via d’uscita dalla fatica per lui insostenibile della crescita, dal senso di fallimento per il non sentirsi in grado di farcela a diventare grande.

Come accorgerti che tuo figlio o un tuo amico si tagliano?

Chi decide di tagliarsi lo fa di solito di nascosto e cerca di mantenere il segreto su questo comportamento. Eventuali indicatori dell’esistenza di comportamenti di cutting, burning o branding possono essere:

- vestiti non appropriati alla stagione, ad esempio indossare esclusivamente camicie o magliette con le maniche lunghe in piena estate;

- macchie di sangue sui vestiti;

- ferite, lividi o tagli non spiegati;

- possesso di oggetti taglienti (rasoi, lamette, forbici, coltellini, aghi, pezzi di vetro);

- isolamento, ad esempio passare molto tempo in bagno;

- irritabilità;

- difficoltà nel fronteggiare emozioni forti;

- rabbia eccessiva o umore depresso;

- mancanza di legami sociali;

- disegni, scritti ecc. che hanno per tema il dolore, la tristezza, il ferirsi.

Diagnosi di autolesionismo

Il DSM-V (APA; 2013) considera l’autolesività non suicidaria come categoria diagnostica a sé stante. I criteri per la diagnosi di autolesionismo proposti nel manuale sono i seguenti:

Criterio A

Nell’ultimo anno, in cinque o più giorni, l’individuo si è intenzionalmente inflitto danni di qualche tipo alla superficie corporea in grado di indurre sanguinamento, lividi o dolore (per es. tagliandosi, bruciandosi, accoltellandosi, colpendosi, strofinandosi eccessivamente), con l’aspettativa che la ferita porti a danni fisici soltanto lievi o moderati (non c’è intenzionalità suicidaria).

Criterio B

L’individuo è coinvolto in condotte autolesive con una o più delle seguenti aspettative:

- Ottenere sollievo da una sensazione o uno stato cognitivo negativi

- Risolvere una difficoltà interpersonale

- Indurre una sensazione positiva

Criterio C

L’autolesività intenzionale (le condotte autolesive)è associata ad almeno uno dei seguenti sintomi:

- Difficoltà interpersonali o sensazioni o pensieri negativi, come depressione, ansia, tensione, rabbia, disagio generalizzato, autocritica, che si verificano nel periodo immediatamente precedente al gesto autolesivo.

- Prima di compiere il gesto autolesivo, presenza di un periodo di preoccupazione difficilmente controllabile riguardo al gesto che l’individuo ha intenzione di commettere.

- Pensieri di autolesività presenti frequentemente, anche quando il comportamento non viene messo in atto.

Autolesionismo: una categoria diagnostica, diverse forme di sofferenza

Nel DSM-V (APA, 2013) l’autolesionismo è stato inserito come categoria diagnostica a sé stante; ciò non significa che i comportamenti autolesivi siano riconducibili ad un’unica modalità di auto-danneggiamento. L’identificazione delle diverse forme che il disturbo può assumere risulta utile per fare chiarezza e facilita un intervento tempestivo.

Le 3 categorie di autolesionismo

Ciò che in letteratura è definito ‘deliberate self harm’ – in italiano ‘auto-danneggiamento intenzionale’- comprende un ventaglio di comportamenti patologici, riconducibili a tre categorie principali:

- le condotte di auto-danno, come l’abuso di sostanze psicoattive, la sessualità promiscua e il gioco d’azzardo,

- le condotte di auto-avvelenamento, come l’ingestione di sostanze tossiche e l’overdose di droghe,

- le condotte autolesive, come tagliarsi e bruciarsi.

Categorie delle condotte autolesive

Già negli anni Novanta le ricerche condotte da Favazza e colleghi hanno reso possibile una prima classificazione delle condotte autolesive. Favazza e Rosenthal (1993) hanno identificato diverse tipologie di autolesionismo sulla base del grado di danneggiamento dei tessuti e dei pattern comportamentali.

- L’autolesionismo maggiore consiste in atti infrequenti e isolati che provocano un danneggiamento dei tessuti grave e permanente; solitamente è associato alle psicosi o alle intossicazioni acute e include atti quali la castrazione e l’enucleazione oculare.

- L’autolesionismo stereotipico comprende comportamenti ripetuti in modo costante e ritmico, che sembrano essere privi di un significato simbolico, comunemente associati a grave ritardo mentale, all’autismo o alla sindrome di Tourette; ne sono esempi il mordersi o dare colpi con la testa.

- L’autolesionismo moderato o superficiale consiste in atti episodici o ripetuti a bassa letalità che comportano un lieve danneggiamento dei tessuti corporei (tagli, bruciature, abrasioni). Il soggetto utilizza strumenti esterni come rasoi, lamette, forbicine e compie gesti autolesivi che solitamente hanno un significato simbolico, in genere relazionale. All’interno di questa categoria, Favazza e Simeon (1995) hanno identificato tre forme principali.

Le 3 forme di autolesionismo moderato

L’autolesionismo moderato è definito compulsivo quando si declina in comportamenti quotidiani, come la tricotillomania (tirarsi i capelli) o l’onicofagia (mangiarsi le unghie); si tratta di una forma di discontrollo degli impulsi.

Episodico è invece un tentativo di riacquisire un senso di controllo e padronanza di fronte a emozioni e pensieri intollerabili, mettendo in atto comportamenti autolesivi come tagliarsi, bruciarsi o colpirsi.

Ripetitivo, infine, è una dipendenza dal comportamento autolesivo, che può diventare identitario (Es. ‘sono un cutter’).

“Perché ti tagli?”: le cause dell’autolesionismo

Il quadro delineato mostra chiaramente che il termine autolesionismo è un’etichetta diagnostica che racchiude comportamenti e vissuti anche piuttosto diversi tra loro. Nell’indagare le cause di tali gesti è quindi opportuno cercare di tracciare un quadro variegato, evitando semplificazioni fuorvianti.

Autolesionismo come strategia di coping

L’autolesionismo può costituire una strategia di coping e regolazione emotiva: di fronte allo stato emotivo indesiderato e vissuto come intollerabile, il soggetto si ferisce cercando di ripristinare uno stato tollerabile. Si potrebbe dire che la messa in atto di comportamenti autolesivi sia un tramutare in sofferenza fisica (quindi più reale e più facilmente gestibile) una sofferenza emozionale che non si sa come gestire: per un po’ ci si occupa solo del dolore fisico, distogliendosi temporaneamente da quello interiore (Chapman et al., 2006; Klonsky, 2007; Kamphuis et al., 2007). In questo senso l’autolesionismo sembra assumere la valenza di una strategia disadattava di coping (nozione proposta da Favazza, 1998).

Autolesionismo come punizione autoinflitta

Una seconda funzione dell’autolesionismo è la punizione autoinflitta: sembra infatti che, per alcuni soggetti, tra l’autocriticismo e i comportamenti di autodanneggiamento esista una relazione causale (Nock et al., 2008; Hooley & St Germain, 2013).

Autolesionismo come comunicazione

Infine, l’autolesionismo può costituire una forma di comunicazione del proprio disagio. Attraverso le ferite, infatti, la propria sofferenza appare evidente agli occhi degli altri.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

Quando uno o entrambi i partner sperimentano un malessere duraturo che sembra insuperabile e i tentativi autonomi non sono sufficienti ad appianare le difficoltà, la terapia di coppia può essere un valido strumento di aiuto. In questi casi infatti i problemi tendono a trasformarsi in dinamiche ripetitive, che alimentano le incomprensioni e creano una sorta di circolo vizioso.

La relazione di coppia non è statica e tende a cambiare nel tempo, proprio come gli individui che la compongono. Con l’approfondimento della conoscenza reciproca, la relazione fra i due partner diventa più stabile, ma le emozioni travolgenti dell’inizio si fanno sempre più sfumate e si fa spazio una valutazione più oggettiva delle caratteristiche dell’altro e talvolta la delusione delle aspettative riposte reciprocamente. Tutti questi cambiamenti possono portare a vivere un momento di crisi.

La crisi non è necessariamente una fase catastrofica e non esistono coppie che in tutto il corso della relazione non sperimentino momenti di tensione.

Nell’uso comune il termine crisi ha assunto un’accezione negativa, ma se guardiamo al significato etimologico di questa parola, possiamo coglierne anche una sfumatura positiva: un momento di crisi può essere considerato un momento di riflessione, di valutazione e può trasformarsi nel presupposto necessario per una rinascita.

Molte coppie sono in crisi, ma poche decidono di affrontare un percorso di terapia: così, mentre un numero sempre più consistente di coppie giunge alla decisione di separarsi senza aver prima tentato di accedere ad un percorso di aiuto esterno, un numero altrettanto importante continua a mantenere un legame disfunzionale e a convivere frustrato e rassegnato. La ricerca ci conferma invece che chi chiede un aiuto specialistico può sviluppare risorse utili a innescare un cambiamento, a muoversi da una situazione di stallo e dalla percezione di impotenza che ne deriva, recuperando una dimensione comunicativa e relazionale maggiormente vitale e gioiosa. Questo importante aspetto migliorativo, consente di affermare che, sebbene spesso siano le coppie in fase di crisi molto profonda a rivolgersi ad uno psicoterapeuta per intraprendere un percorso di terapia, lo stesso potrebbe essere comunque utile anche per le coppie che pur avendo una buona relazione, sentono il desiderio di migliorare la comunicazione interna, rafforzare il proprio legame e conoscersi meglio anche per affrontare in modo più efficace cambiamenti ed eventi stressanti.

La terapia di coppia si rivolge alla coppia: l’attenzione viene focalizzata sulla relazione e sui cambiamenti che possono essere apportati, allo scopo principale di superare la crisi e recuperare un’intesa per poter vivere la relazione in modo più costruttivo e soddisfacente. Si pone l’obiettivo di aiutare le coppie a definire meglio le problematiche portate per poter meglio identificare gli obiettivi terapeutici, mettere a fuoco le criticità che rendono inefficace la comunicazione ed ad appropriarsi di modalità di relazione con l’altro che promuovano il cambiamento. Questi passaggi, consentiranno di superare la fase del conflitto o anche, in alcuni casi, accompagneranno i membri della coppia alla difficile decisione di separarsi dopo aver però esplorato attentamente questa possibile scelta, alla luce di una maggiore consapevolezza di sè e del rapporto.

Ogni terapia di coppia prevede una prima fase di consulenza, fondamentale per impostare il lavoro e instaurare un clima di coerenza e fiducia, attraverso la raccolta di informazioni sulle ragioni che hanno portato la coppia a richiedere aiuto e l’esplorazione delle rispettive interpretazioni del problema, delle aspettative, dei tentativi fatti. L’obiettivo è arrivare a definire un contratto di lavoro terapeutico non ambiguo tra i membri della coppia e il professionista. A prescindere dallo specifico indirizzo psicoterapico, qualsiasi terapia di coppia si basa sull’analisi delle dinamiche tra i partner, in modo da poter elaborare specifiche strategie di comunicazione in grado di creare un nuovo equilibrio. Una parte importante all’inizio del percorso sarà dedicata all’analisi delle aspettative e delle motivazioni che hanno portato la coppia in terapia. Esistono molti tipi di terapie di coppia che si rifanno a diversi approcci teorici, tutti indubbiamente validi, ma l’aspetto più significativo e trasversale di ciascuno di essi è rappresentato dal fatto che la coppia potrà sperimentare le proprie dinamiche consolidate in una dimensione relazionale triadica, in cui un terapeuta esperto costruirà con entrambi i membri una buona alleanza di lavoro finalizzata al raggiungimento di uno stato di benessere maggiore, di coppia ma anche individuale. L’incontro con un terapeuta consentirà ai partner di essere aiutati a mettere a fuoco il significato del disagio o del sintomo, contestualizzandolo alla luce della fase del ciclo vitale in cui esso si manifesta, delle regole di relazione della coppia, della storia personale dei suoi membri e di quella delle loro famiglie d’origine. La relazione terapeutica che si instaura consentirà di modificare le dinamiche ripetitive disfunzionali che la coppia mette in atto ed a riportarla ad un equilibrio più funzionale, facendo leva sulla motivazione e sulle risorse dei partners.

Definito il contratto terapeutico e individuati obiettivi di lavoro coerenti, verrà definito il passaggio alla fase di terapia, che prevede generalmente incontri della durata di circa un’ora e mezza ciascuno a cadenza settimanale, quindicinale o mensile, a seconda delle situazioni, del grado di conflittualità o del modello teorico di riferimento.

La durata di una terapia di coppia viene solitamente definita in fase di consultazione alla luce delle problematiche portate e dell’intensità del conflitto in atto: l’analisi dei conflitti, le interpretazioni che i partner ne danno, le dinamiche comunicative e relazionali che questi innescano ed anche le prospettive di cambiamento che ciascuno sente di poter investire in tali dinamiche costituiscono una parte fondamentale della terapia. Il desiderio autentico di raggiungere un maggior benessere di coppia, la motivazione individuale così come l’esplorazione e la progressiva erosione delle resistenze che ciascun partner esprime costituiscono la parte fondante per la buona riuscita di un percorso di terapia. Così come è auspicabile non attendere che la crisi sia ormai percepita come insanabile per iniziare la terapia, è altrettanto importante concedersi un tempo ragionevole per generare i cambiamenti necessari.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

Gli psicoterapeuti sono tanti, ed altrettanti sono gli orienti teorici a cui si ispirano. Ormai il mondo scientifico è concorde nell’affermare che il fattore terapeutico più importante in una psicoterapia è la relazione tra paziente e terapeuta, mettendo assolutamente in secondo piano le teorie e le tecniche che, pur essendo necessarie, si equivalgono, in linea di massima, nella loro efficacia nel trattare i vari disturbi psicopatologici. Ciò significa che poco importa (o quasi…) se il terapeuta scelto è cognitivista, psicoanalista, gruppoanalista, junghiano, freudiano, bioniano, energetico, transazionale, sistemico o altro (questo elenco rischia di essere tendente all’infinito). Quello che realmente conta è la capacità dello psicoterapeuta di entrare in relazione con la persona che ha davanti, e questa capacità sarà influenzata non tanto (e non solo) da quanto abbia studiato, da quanto possa essere preparato o meno, ma anche da certe sue caratteristiche personali che, unite a quelle del paziente, creeranno una relazione sana e positiva sulla quale basare quell’alleanza terapeutica che porta alla guarigione.

Come in tutte le professioni, tuttavia, ci sono indubbiamente professionisti che lavorano meglio degli altri. Ma come riconoscerli? Ci sono indizi o segnali che permettono di capire se uno psicoterapeuta è bravo?

Riconoscere uno psicoterapeuta bravo non è per niente facile: non ci sono parametri facilmente identificabili né criteri di misurazione condivisi. Neppure le “recensioni”, un sistema oggi molto utilizzato per valutare un professionista, sono utili, e rischiano anzi di essere fuorvianti: ci sono pazienti che adorano il proprio psicoterapeuta pur non facendo progressi, e pazienti che mostrano miglioramenti evidenti ma tendono ad attribuirli a se stessi e non alla terapia (per la verità, più un terapeuta è bravo, più riesce a far sperimentare al paziente l’esperienza di “farcela da solo”). Inoltre la terapia è prima di tutto una relazione di collaborazione, il cui esito non dipende solo dallo psicoterapeuta, ma anche e soprattutto dal paziente: se una persona non è abbastanza motivata e non possiede alcune risorse di base è difficile che ci sia un cambiamento duraturo. Infine, ogni relazione terapeutica è diversa dall’altra: ci sono quindi relazioni che funzionano e altre meno, anche se il terapeuta è lo stesso. Per tutte queste ragioni, stabilire a priori se uno psicoterapeuta è bravo o no non è un compito semplice.

Due psicoterapeuti americani, Jeffrey Kottler e Jon Carlson, hanno provato a identificare quei segnali che permettono di capire se lo psicoterapeuta sta facendo bene il suo lavoro, combinando i risultati di centinaia di studi scientifici, interviste a famosi terapeuti e capiscuola ed esperienze sul campo (sono entrambi terapeuti di vasta esperienza) e hanno raccontato il loro lavoro in un libro, Essere un eccellente terapeuta (Elsevier Italia). Quali sono dunque le loro conclusioni? Secondo i due autori le caratteristiche che ogni psicoterapeuta dovrebbe avere (e che rendono chi le possiede tutte un terapeuta davvero bravo) sono le seguenti.

1. La capacità di connettersi

La qualità principe di uno psicoterapeuta è saper creare e mantenere una solida relazione terapeutica. Essere sensibili, attenti e saper generare fiducia è la condizione fondamentale che permette al paziente di percepire quello della terapia come un “luogo sicuro”, dove potersi esprimere liberamente, affrontando senza timori anche argomenti delicati, quali comportamenti autolesionistici o ricordi e pensieri di cui ci si vergogna. Questo significa, tra le altre cose, che un buon terapeuta sa fare attenzione al linguaggio non verbale, cioè alle espressioni facciali, ai movimenti del corpo o al tono di voce.

2. La tolleranza alle frustrazioni

Gli psicoterapeuti devono saper tollerare l’ambiguità, l’incertezza, la complessità e i conflitti che caratterizzano ogni relazione terapeutica. Si tratta di una capacità necessaria per favorire il cambiamento, poiché crea lo spazio perché emergano nel paziente e nel terapeuta stesso nuove direzioni e intuizioni. Anche l’incontro più conflittuale e sconfortante può avere un esito positivo se il terapeuta rimane dentro il processo invece che fuggire spaventato.

3. L’amore per il genere umano

Un bravo psicoterapeuta è per sua natura compassionevole e premuroso, ed è in grado di “amare” ciascun paziente. Si intende una forma di amore che trasmette il massimo rispetto, soprattutto a chi è stato vittima di trascuratezza o abuso. E che non si limita alla stanza della terapia, ma riguarda tutte le persone incontrate anche al di fuori della propria attività, dal panettiere al venditore di rose.

4. L’impegno

I terapeuti migliori sono più veloci ed efficienti nel trovare soluzioni efficaci non tanto perché hanno un dono o un talento particolare, ma per l’estrema dedizione al lavoro e per la curiosità insaziabile che li guida durante tutto il loro percorso professionale. Sono instancabili e sono mossi dalla voglia di essere sempre preparati.

5. La flessibilità

Uno psicoterapeuta bravo è in grado di adattare il proprio stile e le proprie strategie ai bisogni del paziente. Possiede un alto grado di pragmatismo e sa utilizzare una vasta gamma di metodi e strategie. Pur avendo un modello di riferimento, si è emancipato dai propri insegnanti e ha trovato una propria voce: possiede cioè un suo stile personale, una propria “melodia”, che si è evoluta attraverso la pratica professionale.

6. La sincerità

I bravi terapeuti preferiscono la dura realtà a una rassicurante illusione. Sono emotivamente onesti e sanno dire la verità ai pazienti in modo che questi possano prendere contatto con ciò che non vogliono vedere. Uno dei compiti principali del terapeuta, infatti, è dare feedback costruttivi ai pazienti, illustrando loro quali comportamenti sono controproducenti e disfunzionali, naturalmente usando sensibilità e delicatezza.

7. Il coraggio

I bravi terapeuti osano: accettano le sfide difficili e complesse piuttosto che rifugiarsi nelle attività semplici e routinarie. Sanno portare i propri pazienti all’azione, per esempio con compiti a casa, attività esperienziali, giochi di ruolo in seduta, dialogo, esperimenti comportamentali. Si assumono la responsabilità per quello che fanno e per le conseguenze che ne derivano.

8. La capacità di vedere e valorizzare le risorse

Ai bravi terapeuti viene naturale prestare attenzione ai punti di forza dei loro pazienti. Hanno un genuino interesse verso le persone e verso i modi differenti in cui queste danno senso alle loro esperienze. Secondo Martin Seligman, il fondatore della psicologia positiva, una terapia è tanto più efficace quanto più si concentra sull’ampliare il benessere invece che sul ridurre la patologia. Valorizzare le risorse significa favorire trasformazioni, svolte, salti di livello nella costruzione dell’identità di sé. Non per niente oggi c’è sempre più attenzione verso la cosiddetta “crescita post-traumatica”: le avversità e le tragedie permettono alle persone di sviluppare capacità di resilienza talvolta insospettabili. Talvolta, per cambiare, è necessario “toccare il fondo”, poiché è proprio da quel dolore che proviene la forza in grado di promuovere i cambiamenti necessari. Per questo è importante che un terapeuta sappia infondere speranza e ottimismo, una capacità che si sviluppa con l’esperienza.

9. La continua messa in discussione del proprio operato

I bravi terapeuti chiedono feedback ai colleghi e soprattutto ai pazienti: li invitano costantemente a riferire loro come stanno rispondendo al proprio lavoro e che cosa si potrebbe fare insieme per migliorare le cose.

10. L’umiltà

I bravi terapeuti non si ritengono responsabili delle svolte creative che a volte si verificano nelle loro sedute, me li considerano piuttosto il risultato di uno sforzo collaborativo. Non si sentano mai proprietari dei risultati delle loro terapie, dal momento che il successo è prima di tutto del paziente, né si può diventare un grande terapeuta se ci si pone come priorità quella di conseguire successi. È invece fondamentale pensare sempre come un principiante, ogni minuto di ogni seduta terapeutica. I professionisti più creativi lavorano in una relativa oscurità, non si interessano della notorietà.

11. La capacità di imparare dai propri errori

Un buon psicoterapeuta è in grado di imparare dai propri errori: anziché essere spaventato dagli errori ne è affascinato. Sa che le opportunità di crescita e di apprendimento per lo più nascono dagli imprevisti e dalle speranze disattese. Riconoscere e comprendere i propri fallimenti è fondamentale per smettere di fare le cose che non stanno funzionando e provare altre strade. Per questo i terapeuti migliori, anziché evitare le sfide che aumentano la probabilità di ottenere risultati insoddisfacenti, sono inclini ad affrontarle. Come ovvio, è fondamentale che il terapeuta abbia l’attitudine a non incolpare mai il paziente quando le cose non funzionano e che sappia assumersi le responsabilità degli errori senza farsene spaventare.

12. L’autenticità

I terapeuti davvero bravi vanno oltre la mera tecnica e sanno utilizzare le proprie caratteristiche personali per rafforzare l’efficacia del lavoro di aiuto. I valori che abbracciano a livello professionale sono congruenti con i principi personali con cui si muovono quotidianamente anche in privato. Sono onesti e corretti perché l’affidabilità è il “gold standard”: ma non si limitano a dare l’impressione di essere affidabili, lo sono sul serio. Sono spontanei senza essere impulsivi. Ricercano la verità e dicono la verità, tuttavia la comunicano con grande sensibilità e attenzione.

13. Quel pizzico di follia

I terapeuti migliori sono anche un po’ “matti”. Questo perché si danno la possibilità di sperimentare, di prendersi dei rischi, di accedere a parti di sé e dei loro pazienti ancora inesplorate. Sanno andare – e condurre i loro pazienti – oltre la zona di comfort, verso sentieri ancora sconosciuti.

14. La fame di conoscenza

I terapeuti migliori possiedono un’approfondita conoscenza non solo della psicoterapia ma anche di molti altri campi. Hanno infatti una fame insaziabile di comprendere se stessi, gli altri e il mondo. E questo è un bene perché la professione di psicoterapeuta offre l’opportunità di utilizzare nel lavoro quotidiano qualsiasi cosa, dai film visti ai libri letti, dalle esperienze vissute nel quotidiano ai viaggi intrapresi.

15. La capacità di cambiare

Ogni tot anni i bravi terapeuti cambiano qualcosa di importante nel loro modo di lavorare e nella loro vita. La “routine” li annoia. Sanno uscire dalla propria zona di comfort spingendosi ad allargare la propria visione del mondo. Si reinventano sempre anche perché non ambiscono alla sicurezza e tollerano l’insicurezza. È questa caratteristica che li protegge dall’attaccarsi troppo a qualsiasi teoria o idea.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo