Visualizza articoli per tag: psicologia

“Dottore, cosa ho? Sono grave?”…. solitamente queste sono le parole pronunciate dalle persone al termine del primo colloquio con uno psicoterapeuta. Una richiesta, legittima ovviamente, di sapere cosa hanno, se devono considerarsi gravi, e se ne usciranno mai. Sorvolando su aspetti più psicodinamici, sulle possibili manipolazioni, sul cosa se ne faranno delle risposte, sorvolando su tutti questi aspetti, in sostanza quello che le persone chiedono è una diagnosi. Il modello medico ci ha abituati a questo, alla ricerca di una malattia che ha un nome, e questo nome è garanzia di sapere cosa fare e sapere come andrà a finire.

Peccato che la diagnosi psichiatrica non abbia nulla a che fare con l’esperienza della persona che è diagnosticata: la diagnosi è sostanzialmente un processo di denominazione che segna la separazione tra psichiatria e sofferenza del paziente. La diagnosi trasforma l’esperienza della sofferenza in un codice verbale, luogo riconoscibile soltanto dallo psichiatra ma inaccessibile (e sostanzialmente irrilevante) per il paziente.

La diagnosi psichiatrica in realtà non dice né cosa fare né come andrà a finire in quanto sono i sintomi (qualora presenti) e non la loro organizzazione in una categoria diagnostica, che guidano il trattamento. La diagnosi serve a mantenere quell’unità e identità mediche pericolosamente messe in questione da altri saperi e da altre figure professionali (la psicologia e la psicoterapia in primis).

Ad oggi, per fortuna, è sempre più diffusa tra i ricercatori, la tendenza a considerare approcci dimensionali alla malattia mentale ed evitare i tradizionali approcci categoriali secondo cui la malattia è presente o assente e la diagnosi codifica tale presenza. Approccio dimensionale significa considerare normalità e malattia in un continuum fluido dove le caratteristiche personali e ambientali di ciascuno disegnano una narrativa difficilmente oggettivabile con strumenti categoriali. Si parla oggi di approcci “trans diagnostici” che paradossalmente ci riportano all’attitudine che era dei grandi psicopatologi di scuola fenomenologico – esistenziale, preoccupati di entrare in relazione con storie e vicende individuali più che di costruire categorie universali riduttive.

Certamente in ambito professionale un linguaggio comune serve, è necessario e abbiamo bisogno di strumenti diagnostici per comunicare. Tuttavia non possiamo confondere la finalità comunicativa e riduzionista di questi strumenti e classificazioni delle malattie mentali con le malattie mentali stesse, ossia dobbiamo sempre avere chiaro che il grado di artificialità e fallacia delle categorizzazioni diagnostiche è elevatissimo e che i raggruppamenti discreti di sintomi che oggi utilizziamo non esistono “in natura”.

Vorrei anche aggiungere un ulteriore tassello: il legame che c’è tra diagnosi, sistemi diagnostici e industria farmaceutica. La proliferazione di casi di “Disturbo post traumatico da stress” dopo l’11 Settembre e il mercato che si è venuto a creare in tutte le aree di emergenza, l’inflazione di disturbi del comportamento nei bambini e altri fenomeni a volte legati a “mode”, ci interrogano sulla pervasività della diagnosi psichiatrica e sulla sua sostanziale “non credibilità”. Faccio un altro esempio lontano dalla psichiatria o dalla psicoterapia: oggi per comune convenzione si considerano i valori della pressione arteriosa minimi superiori a 90 come patologici; se decidessimo di abbassare questa soglia di soli 5 punti e che a partire da 85 la pressione minima va considerata patologica, improvvisamente avremmo aumentato di decine di milioni il numero di malati di ipertensione e avremmo al tempo stesso decuplicati i benefici finanziari dell’industria farmaceutica che vende ipertensivi. Questo è quello che sta accadendo in psichiatria grazie ad una forte arbitrarietà del discrimine “oggettivo” tra caso e non-caso, grazie ad una mediatizzazione della malattia mentale che pervade la quotidianità degli individui e si appropria di tutti i fenomeni normali di sofferenza psicologica e sociale trasformandoli in malattie. L’ansia dei giovani che affrontano l’esame di maturità o il legittimo stress conseguente ad un evento traumatico o la fisiologica depressione che consegue a un lutto si psichiatrizzano e per ogni sofferenza c’è una diagnosi.

Analogamente è utile interrogarsi sui rischi di psichiatrizzare i conflitti sociali, le insoddisfazioni e le rabbie giovanili, le ineguaglianze e le contraddizioni sociali ed economiche che aggrediscono soprattutto i gruppi più vulnerabili.

Dobbiamo capire che le informazioni che il paziente porta con sé e che noi possiamo effettivamente considerare come patrimonio, sono in realtà più connesse alla vita e alla storia dell’individuo che alla sua malattia, la cui identità di “realtà autonoma “ dalla sua vita è di fatto un artefatto della clinica. Il paziente va considerato come un sistema complesso e indivisibile. La malattia non è un’entità discreta e definita/definibile, bensì è un’esperienza esistenziale “intrusa” nel soggetto.

Noi possiamo cogliere le interazione psicologiche tra il paziente e gli altri, fra paziente e vita materiale, fra paziente e risposte che egli riceve, fra paziente e luoghi, e queste interazioni possono modificarsi grazie ad un intervento che crei le condizioni affinché il soggetto possa effettuare più scelte. Per far questo disponiamo di strumenti utili anche se difficilmente standardizzabili: l’ascolto, l’empatia, la solidarietà, l’affettività, l’accoglienza, la possibilità di promuovere un confronto fra interessi del paziente e interessi del contesto familiare, la possibilità di modificare il contesto materiale di vita quotidiana del paziente, la possibilità di favorire scambi affettivi fra paziente e altri.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

Il legame tra disturbi della respirazione e quello da attacchi di panico è ampiamente riportato in letteratura. Diversi lavori hanno dimostrato la similarità tra l’attacco di panico spontaneo e quello prodotto da inalazione di anidride carbonica, ponendo l’accento sulla “fame d’aria” e sulla dispnea.

La respirazione è il primo atto vitale compiuto dall’individuo, caratterizzazione che conferisce a questa funzione un significato del tutto particolare. La respirazione si distingue da tutte le altre funzioni vitali, essendo gestita volontariamente ed involontariamente (ogni individuo è capace di variare per un certo periodo l’atto respiratorio, o di interromperlo brevemente). Tale caratterizzazione permette di considerare la funzione respiratoria in modo nettamente diverso da come giudichiamo e viviamo la funzione cardiaca o quella renale.

Nel’uomo, le equazioni “respirazione = vita” e “mancanza di respirazione = morte” fanno parte di una sua consapevole inconsapevolezza. L’inspirazione diviene quindi un momento non solo reflessologico, assumendo una fisionomia di sicurezza o insicurezza a seconda del vissuto cui la stessa risulta correlata. Di fatto, respirare significa sperimentare di esistere, divenendo atto che pone l’individuo nella condizione di poter comunicare (non a caso per parlare abbiamo bisogno di respirare).

La mancanza d’aria assume il significato di morte, abbandono ed angoscia, mentre l’aria che ci “alimenta” annulla le precedenti negative sensazioni sostituendole con altre a coloritura emozionale rassicurante. Nell’individuo non “avere respiro” (quindi non riuscire a comunicare) assume principalmente un significato d’impotenza.

Gli organi che compongono l’apparato respiratorio, conseguentemente, sono simbolicamente connotati con significati di vita o di morte, di scambio tra esterno e interno, ed i disturbi della funzione respiratoria esprimono i malesseri dell’uomo e delle sue relazioni. Di fatto, le emozioni (nell’uomo come nell’animale) determinano effetti anche sull’atto respiratorio (aumento) che sul timbro e sull’intensità della voce (cambiamento): l’ansia assume così un suo linguaggio fonetico, come la tranquillità, la rabbia, la depressione, etc. Una forte emozione (uno spavento, ad esempio) può produrre un arresto del respiro, la concentrazione su qualcosa il trattenimento del respiro, molti atteggiamenti espressivi sono basati sulla respirazione (sorridere, parlare, cantare, tossire, ridere..).

Nelle situazioni delineate la comunicazione si avvale di ulteriori indicatori che hanno mutato, nel percorso filogenetico, la loro natura e rappresentazione. L’individuo arrabbiato, che adotta una modalità di verbalizzazione calma e lineare, tradisce ampiamente la “compressione” e la coartazione cui è sottoposta l’emozione vissuta (aggressività), rivela una falsa comunicazione, mentre l’energia mobilitata tende a scaricarsi internamente (sollecitazione dell’apparato cardio-respiratorio).

La similarità tra alcuni sintomi psichici concorrenti all’asma e all’attacco di panico, assumono in questa sede un rilevante interesse. Nell’attacco d’ansia il paziente è completamente teso a “ricercare” l’aria, tanto che l’operatività del versante cognitivo e quello affettivo si mostra fortemente scemata (situazione clinica tipica anche del disturbo da attacco di panico). L’asmatico ha la sensazione di essere sopraffatto da un evento che sfugge completamente al suo controllo (impotenza provata anche nell’attacco di panico), avverte angoscia al pensiero che possa ripetersi (l’ansia anticipatoria del panico), appronta tutte le precauzioni per fare fronte all’eventuale ripetersi dell’evento (condotte di evitamento messe in atto nel disturbo da attacchi di panico), ed infine, l’esperienza connessa al respiro (scambio e contatto con la realtà) appare gravemente disturbata in occasione di eventi improvvisi, nell’asma come nell’attacco di panico.

L’iperventilazione assume un’importanza rilevante nel soggetti ansiosi che soffrono di attacchi di panico. Più si sospira più si arricchisce di ossigeno i polmoni e il sangue. Visto che i polmoni lavorano soprattutto da soli, quando c’è troppo ossigeno nel sangue (e troppo poca anidride carbonica) smettono di lavorare. Risultato: il diaframma non si muove, i riflessi si disattivano, e soprattutto si disattiva quel riflesso di espirazione che da sollievo al sospiro (riflesso di Hering – Breuer). Al momento però, la paura porta a credere di non riuscire a respirare. In effetti, oltre ad avere i polmoni momentaneamente paralizzati, si sta modificando tutto l’organismo (diminuisce l’acidità degli organi interni per mancanza di anidride carbonica). Di conseguenza: gli organi cominciano ad andare a 100 all’ora, contraendosi e decontraendosi. Il cuore batte, i muscoli tremano, l’intestino borbotta, le arterie si contraggono provocando vertigini e dolori al petto, la pelle comincia ad avvertire le più svariate sensazioni, dette anche formicolio. A questo punto c’è una sufficiente quantità di motivi per convincerci di avere la malattia che si teme: se si pensa di stare soffocando, si può verificare che il diaframma non si muove (e quindi si continuerà a sforzare il respiro); se ci si preoccupa di una disfunzione cardiaca, si controlleranno i battiti e il dolore al petto; se è la digestione a impensierire, si farà attenzione alla tempesta in atto nell’intestino. quello appena descritto è ciò che accade internamente quando si sperimenta un attacco di panico.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

Se volete diventare fobici c’è un termine che dovete cancellare dal vostro vocabolario: “paura”. State lì con le gambe tremanti, il petto in fiamme, il cuore che batte all’impazzata, i capelli dritti, vi squagliate in sudori freddi, avete gli occhi fuori dalle orbite, ma non avete paura. Avete una fobia, un attacco di panico, una crisi di nervi. Paura, mai.

Chi ha paura scappa, invece voi non scappate mai: rimanete paralizzati, chiamate qualcuno, al limite andate all’ospedale. Non scappate nemmeno dai luoghi elevati, dai tunnel, dai supermercati, da una piazza deserta, da certi animali al massimo evitate di andare in questi posti per non avere un attacco. Ma anche così, è meglio tenere segreta questa eventualità, perché gli altri non vi considerino meno coraggiosi di quanto siete. Riuscirete a mettere insieme un’infinità di argomenti per convincere gli altri (e magari voi stessi) che si tratta della soluzione migliore per tutti.

Ammettiamo che in effetti siete persone coraggiose, ma è proprio qui il problema. la carriera di fobico inizia molto precocemente. Sicuramente un buon fobico comincia fin da piccolo a ficcarsi in avventure temerarie, ed è naturale che di tanto in tanto perda di vista i genitori. A questo sopravvive, con maggiore o minore angoscia. Ma appena capisce che non muore nessuno, comincia ad andare sempre più in là. I vantaggi sono immensi: la vostra vita si arricchisce di nuove esperienze e, se tutto va bene, non vi mancherà l’occasione per altre sfide. Sperimenterete una vita senza limiti, e in generale va tutto bene.

Non sempre però: vi rompete una gamba, vi riempiono di botte, dovete sbrigarvela con la polizia, fate brutti incontri. A questo punto, in lacrime (di pentimento), cercherete rifugio presso la famiglia e i genitori. I quali non chiedono di meglio perché hanno l’occasione, per la millesima volta, di mettervi in guardia contro i pericoli di un mondo impossibile. Il tutto comunque non fa che rafforzare la vostra attrazione per la magia di quel mondo, e finite per gustare il doppio piacere della trasgressione e della tenerezza, se le cose vanno male. Così per voi la famiglia diventa preziosa, un sicuro rifugio nelle tempeste. Senza accorgervene state diventando dipendenti. La sola idea vi porta a cercare l’indipendenza a tutti i costi e a mettervi di nuovo nei pasticci. Attaccamento o distacco, questo è il vostro grande dilemma.

Continuando così, però un giorno vi stufate e decidete di optare proprio per la stabilità. I primi tempi andrà tutto bene, ma preparatevi a quello che seguirà.

La vita misurata e abitudinaria non fa per voi. Se eravate pronti ad andare a 200 all’ora, perché ora dovreste rispettare i limiti di velocità? Casa, famiglia, lavoro, che angoscia! È ovvio che lo fate in nome di principi che avete accettato, che altri seguono e che voi trovate ragionevoli. In primo luogo, i valori familiari. Però non vi sentite bene. Vi scoprite a sospirare, circostanza che si ripete sempre più spesso. Sospirate, sospirate a volontà, perché questo è il vero segreto dei fobici.

Gli eventi possono precipitare da un momento all’altro, ma ci sono avvenimenti che aiutano, soprattutto quelli che vi mostrano l’esistenza di confini definitivi. Se, ad esempio, un vostro amico ha un incidente, se qualcuno che conoscete resta vittima di un infarto, se perdete una persona cara, comincerete a pensare che la vita, oltre che piatta, è anche pericolosa, proprio come vi avevano detto i vostri genitori. È naturale che iniziate a preoccuparvi per voi stessi: vi ritraete sempre di più, e per questo sospirate sempre di più.

Se non vi capita nessuna disgrazia, non perdete le speranze e cercate un’altra ragione per sospirare. Provate a rinunciare ai vostri sport preferiti e a sospirare ancora di più. A volte potrà sembrarvi che l’aria non circoli bene, e vi mettete a sforzare il respiro. Continuate così, per constatare che più respirate meno sospirate, ed è proprio questa la strada giusta per raggiungere il vostro obiettivo.

Vi avevo già detto che il segreto della fobia sta nel sospirare. Adesso però è arrivato il momento di avvertirvi che a interessarci non sono i sospiri, ma l’iperventilazione. Infatti, più sospirate più arricchite di ossigeno i polmoni e il sangue. Visto che quelle canaglie dei polmoni si ostinano a lavorare da soli, quando c’è troppo ossigeno nel vostro sangue (e troppo poca anidride carbonica) smettono di lavorare. Risultato: il vostro diaframma non si muove, i riflessi si disattivano, e soprattutto si disattiva quel riflesso di espirazione che da sollievo al sospiro ( per i più curiosi, si tratta del riflesso di Hering – Breuer). Al momento però, spaventati come siete, pensate di non riuscire a respirare. Bisogna sforzare il respiro, cosa che complicherà tutto ma vi aiuterà a raggiungere i vostri scopi.

In effetti, oltre ad avere i polmoni momentaneamente paralizzati, state modificando tutto l’organismo (per gli specialisti, diminuisce l’acidità degli organi interni per mancanza di anidride carbonica). Di conseguenza: gli organi cominciano ad andare a 100 all’ora, contraendosi e decontraendosi. Il cuore batte, i muscoli tremano, l’intestino borbotta, le arterie si contraggono provocando vertigini e dolori al petto, la pelle comincia ad avvertire le più svariate sensazioni, dette anche formicolio. A questo punto avete una sufficiente quantità di motivi per convincervi di avere la malattia che temete: se pensate di stare soffocando, verificate che il vostro diaframma non si muove (e continuate a sforzare il respiro); se vi preoccupa una disfunzione cardiaca, controllate i battiti e il dolore al petto,; se è la digestione a impensierirvi, fate attenzione alla tempesta nel vostro intestino; se avete paura di una trombosi, tenete conto delle vertigini e del formicolio.

Ovviamente il vostro organismo è accelerato e ossigenato dal proposito di scappare a gambe levate (l’organismo è predisposto a queste reazioni automatiche). Anche voi avvertite l’impulso, e siete arrivati a credere di stare perdendo il controllo e di uscire pazzi. Ma fuggire mai: restate lì piantati a sopportare tutte queste sensazioni, a complicare ogni cosa con la respirazione, a sentirvi svenire e pensare di morire. Potreste chiedere aiuto, è probabile che vi portino da un dottore o all’ospedale. Avete appena avuto un attacco, e i medici vi diranno che si tratta di un “attacco di panico”.

A questo punto è meglio cominciare a preoccuparvi della vostra salute fisica, in fin dei conti cosa potrebbe mai dirvi uno psicoterapeuta? È preferibile passare da diversi medici eccentrici o poco preparati, che vi diranno cose contraddittorie e vi aiuteranno così a prestare maggiore attenzione alla vostra salute. A questo punto comincerete a premunirvi: smetterete di fare esercizio fisico per non avere più palpitazioni, continuerete a trastullarvi con gli onnipresenti sospiri e, per sicurezza, non tornerete mai sul luogo (del delitto) dell’attacco. Abbiamo già visto che eravate in conflitto con la vita piatta ma necessaria che conducevate. Per fortuna, è molto probabile che un simile attacco capiti in momenti in un momento in cui vi state spingendo troppo in là. Può accadere in viaggio, attraversando un ponte, durante un incontro tentatore, in un supermercato, nell’ebbrezza di libertà e rischio data dalla vetta di una montagna o da una grande piazza deserta. Per restare fedeli alla vostra prigione, l’ideale è evitare queste situazioni, fin troppo ovvie o semplicemente simboliche (non dimentichiamoci che l’uomo è un animale simbolico).

La cosa migliore è fregarsene del simbolismo ed evitare semplicemente le situazioni in cui vi può venire un attacco. Il problema adesso è la vostra geografia ambientale. Vi abituerete a uscire sempre accompagnati, non sia mai vi capitasse qualcosa quando state soli, ma la realtà è che questo è il miglior modo per coltivare quei legami che non volete perdere.

Le cose si complicano, perché il solo pensiero degli attacchi vi spaventa e vi procura nuovi attacchi. Ormai riconoscete di aver paura, ma non una paura qualsiasi: unicamente la paura di aver paura. E al minimo segnale di allarme via subito da quel luogo. A poco a poco comincerete ad evitare tutto fino a non poter uscire di casa. Avrete anche perso ogni autonomia, perché non riuscirete più a fare niente da soli. Siete totalmente dipendenti dagli altri, motivo per cui non c’è più nessun rischio di separazione. Voi che avevate una vita senza limiti, siete rimasti bloccati negli angusti confini del vostro focolare. Se le cose proseguiranno in questo modo, avrete avuto in dono la perla delle fobie: una “agorafobia con attacchi di panico”.

Vi consiglio a questo punto di trovare un aiuto competente, altrimenti correte il rischio di imbarcarvi troppo tardi i un’altra carriera patologica (depressione, somatizzazione, etc).

Articolo tratto da: “Come diventare un malato di mente” di J.L. Pio Abreu, 2003, Voland S.r.l.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

Gli psicoterapeuti sono tanti, ed altrettanti sono gli orienti teorici a cui si ispirano. Ormai il mondo scientifico è concorde nell’affermare che il fattore terapeutico più importante in una psicoterapia è la relazione tra paziente e terapeuta, mettendo assolutamente in secondo piano le teorie e le tecniche che, pur essendo necessarie, si equivalgono, in linea di massima, nella loro efficacia nel trattare i vari disturbi psicopatologici. Ciò significa che poco importa (o quasi…) se il terapeuta scelto è cognitivista, psicoanalista, gruppoanalista, junghiano, freudiano, bioniano, energetico, transazionale, sistemico o altro (questo elenco rischia di essere tendente all’infinito). Quello che realmente conta è la capacità dello psicoterapeuta di entrare in relazione con la persona che ha davanti, e questa capacità sarà influenzata non tanto (e non solo) da quanto abbia studiato, da quanto possa essere preparato o meno, ma anche da certe sue caratteristiche personali che, unite a quelle del paziente, creeranno una relazione sana e positiva sulla quale basare quell’alleanza terapeutica che porta alla guarigione.

Come in tutte le professioni, tuttavia, ci sono indubbiamente professionisti che lavorano meglio degli altri. Ma come riconoscerli? Ci sono indizi o segnali che permettono di capire se uno psicoterapeuta è bravo?

Riconoscere uno psicoterapeuta bravo non è per niente facile: non ci sono parametri facilmente identificabili né criteri di misurazione condivisi. Neppure le “recensioni”, un sistema oggi molto utilizzato per valutare un professionista, sono utili, e rischiano anzi di essere fuorvianti: ci sono pazienti che adorano il proprio psicoterapeuta pur non facendo progressi, e pazienti che mostrano miglioramenti evidenti ma tendono ad attribuirli a se stessi e non alla terapia (per la verità, più un terapeuta è bravo, più riesce a far sperimentare al paziente l’esperienza di “farcela da solo”). Inoltre la terapia è prima di tutto una relazione di collaborazione, il cui esito non dipende solo dallo psicoterapeuta, ma anche e soprattutto dal paziente: se una persona non è abbastanza motivata e non possiede alcune risorse di base è difficile che ci sia un cambiamento duraturo. Infine, ogni relazione terapeutica è diversa dall’altra: ci sono quindi relazioni che funzionano e altre meno, anche se il terapeuta è lo stesso. Per tutte queste ragioni, stabilire a priori se uno psicoterapeuta è bravo o no non è un compito semplice.

Due psicoterapeuti americani, Jeffrey Kottler e Jon Carlson, hanno provato a identificare quei segnali che permettono di capire se lo psicoterapeuta sta facendo bene il suo lavoro, combinando i risultati di centinaia di studi scientifici, interviste a famosi terapeuti e capiscuola ed esperienze sul campo (sono entrambi terapeuti di vasta esperienza) e hanno raccontato il loro lavoro in un libro, Essere un eccellente terapeuta (Elsevier Italia). Quali sono dunque le loro conclusioni? Secondo i due autori le caratteristiche che ogni psicoterapeuta dovrebbe avere (e che rendono chi le possiede tutte un terapeuta davvero bravo) sono le seguenti.

1. La capacità di connettersi

La qualità principe di uno psicoterapeuta è saper creare e mantenere una solida relazione terapeutica. Essere sensibili, attenti e saper generare fiducia è la condizione fondamentale che permette al paziente di percepire quello della terapia come un “luogo sicuro”, dove potersi esprimere liberamente, affrontando senza timori anche argomenti delicati, quali comportamenti autolesionistici o ricordi e pensieri di cui ci si vergogna. Questo significa, tra le altre cose, che un buon terapeuta sa fare attenzione al linguaggio non verbale, cioè alle espressioni facciali, ai movimenti del corpo o al tono di voce.

2. La tolleranza alle frustrazioni

Gli psicoterapeuti devono saper tollerare l’ambiguità, l’incertezza, la complessità e i conflitti che caratterizzano ogni relazione terapeutica. Si tratta di una capacità necessaria per favorire il cambiamento, poiché crea lo spazio perché emergano nel paziente e nel terapeuta stesso nuove direzioni e intuizioni. Anche l’incontro più conflittuale e sconfortante può avere un esito positivo se il terapeuta rimane dentro il processo invece che fuggire spaventato.

3. L’amore per il genere umano

Un bravo psicoterapeuta è per sua natura compassionevole e premuroso, ed è in grado di “amare” ciascun paziente. Si intende una forma di amore che trasmette il massimo rispetto, soprattutto a chi è stato vittima di trascuratezza o abuso. E che non si limita alla stanza della terapia, ma riguarda tutte le persone incontrate anche al di fuori della propria attività, dal panettiere al venditore di rose.

4. L’impegno

I terapeuti migliori sono più veloci ed efficienti nel trovare soluzioni efficaci non tanto perché hanno un dono o un talento particolare, ma per l’estrema dedizione al lavoro e per la curiosità insaziabile che li guida durante tutto il loro percorso professionale. Sono instancabili e sono mossi dalla voglia di essere sempre preparati.

5. La flessibilità

Uno psicoterapeuta bravo è in grado di adattare il proprio stile e le proprie strategie ai bisogni del paziente. Possiede un alto grado di pragmatismo e sa utilizzare una vasta gamma di metodi e strategie. Pur avendo un modello di riferimento, si è emancipato dai propri insegnanti e ha trovato una propria voce: possiede cioè un suo stile personale, una propria “melodia”, che si è evoluta attraverso la pratica professionale.

6. La sincerità

I bravi terapeuti preferiscono la dura realtà a una rassicurante illusione. Sono emotivamente onesti e sanno dire la verità ai pazienti in modo che questi possano prendere contatto con ciò che non vogliono vedere. Uno dei compiti principali del terapeuta, infatti, è dare feedback costruttivi ai pazienti, illustrando loro quali comportamenti sono controproducenti e disfunzionali, naturalmente usando sensibilità e delicatezza.

7. Il coraggio

I bravi terapeuti osano: accettano le sfide difficili e complesse piuttosto che rifugiarsi nelle attività semplici e routinarie. Sanno portare i propri pazienti all’azione, per esempio con compiti a casa, attività esperienziali, giochi di ruolo in seduta, dialogo, esperimenti comportamentali. Si assumono la responsabilità per quello che fanno e per le conseguenze che ne derivano.

8. La capacità di vedere e valorizzare le risorse

Ai bravi terapeuti viene naturale prestare attenzione ai punti di forza dei loro pazienti. Hanno un genuino interesse verso le persone e verso i modi differenti in cui queste danno senso alle loro esperienze. Secondo Martin Seligman, il fondatore della psicologia positiva, una terapia è tanto più efficace quanto più si concentra sull’ampliare il benessere invece che sul ridurre la patologia. Valorizzare le risorse significa favorire trasformazioni, svolte, salti di livello nella costruzione dell’identità di sé. Non per niente oggi c’è sempre più attenzione verso la cosiddetta “crescita post-traumatica”: le avversità e le tragedie permettono alle persone di sviluppare capacità di resilienza talvolta insospettabili. Talvolta, per cambiare, è necessario “toccare il fondo”, poiché è proprio da quel dolore che proviene la forza in grado di promuovere i cambiamenti necessari. Per questo è importante che un terapeuta sappia infondere speranza e ottimismo, una capacità che si sviluppa con l’esperienza.

9. La continua messa in discussione del proprio operato

I bravi terapeuti chiedono feedback ai colleghi e soprattutto ai pazienti: li invitano costantemente a riferire loro come stanno rispondendo al proprio lavoro e che cosa si potrebbe fare insieme per migliorare le cose.

10. L’umiltà

I bravi terapeuti non si ritengono responsabili delle svolte creative che a volte si verificano nelle loro sedute, me li considerano piuttosto il risultato di uno sforzo collaborativo. Non si sentano mai proprietari dei risultati delle loro terapie, dal momento che il successo è prima di tutto del paziente, né si può diventare un grande terapeuta se ci si pone come priorità quella di conseguire successi. È invece fondamentale pensare sempre come un principiante, ogni minuto di ogni seduta terapeutica. I professionisti più creativi lavorano in una relativa oscurità, non si interessano della notorietà.

11. La capacità di imparare dai propri errori

Un buon psicoterapeuta è in grado di imparare dai propri errori: anziché essere spaventato dagli errori ne è affascinato. Sa che le opportunità di crescita e di apprendimento per lo più nascono dagli imprevisti e dalle speranze disattese. Riconoscere e comprendere i propri fallimenti è fondamentale per smettere di fare le cose che non stanno funzionando e provare altre strade. Per questo i terapeuti migliori, anziché evitare le sfide che aumentano la probabilità di ottenere risultati insoddisfacenti, sono inclini ad affrontarle. Come ovvio, è fondamentale che il terapeuta abbia l’attitudine a non incolpare mai il paziente quando le cose non funzionano e che sappia assumersi le responsabilità degli errori senza farsene spaventare.

12. L’autenticità

I terapeuti davvero bravi vanno oltre la mera tecnica e sanno utilizzare le proprie caratteristiche personali per rafforzare l’efficacia del lavoro di aiuto. I valori che abbracciano a livello professionale sono congruenti con i principi personali con cui si muovono quotidianamente anche in privato. Sono onesti e corretti perché l’affidabilità è il “gold standard”: ma non si limitano a dare l’impressione di essere affidabili, lo sono sul serio. Sono spontanei senza essere impulsivi. Ricercano la verità e dicono la verità, tuttavia la comunicano con grande sensibilità e attenzione.

13. Quel pizzico di follia

I terapeuti migliori sono anche un po’ “matti”. Questo perché si danno la possibilità di sperimentare, di prendersi dei rischi, di accedere a parti di sé e dei loro pazienti ancora inesplorate. Sanno andare – e condurre i loro pazienti – oltre la zona di comfort, verso sentieri ancora sconosciuti.

14. La fame di conoscenza

I terapeuti migliori possiedono un’approfondita conoscenza non solo della psicoterapia ma anche di molti altri campi. Hanno infatti una fame insaziabile di comprendere se stessi, gli altri e il mondo. E questo è un bene perché la professione di psicoterapeuta offre l’opportunità di utilizzare nel lavoro quotidiano qualsiasi cosa, dai film visti ai libri letti, dalle esperienze vissute nel quotidiano ai viaggi intrapresi.

15. La capacità di cambiare

Ogni tot anni i bravi terapeuti cambiano qualcosa di importante nel loro modo di lavorare e nella loro vita. La “routine” li annoia. Sanno uscire dalla propria zona di comfort spingendosi ad allargare la propria visione del mondo. Si reinventano sempre anche perché non ambiscono alla sicurezza e tollerano l’insicurezza. È questa caratteristica che li protegge dall’attaccarsi troppo a qualsiasi teoria o idea.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

Tra le malattie a minaccia per la vita, il cancro si pone come evento tra i più traumatici e stressanti con il quale chi ne è colpito deve confrontarsi. Nonostante i progressi della medicina in ambito oncologico, infatti, il vissuto soggettivo del cancro e l’interpretazione individuale e sociale di questa malattia restano quelli di un processo insidioso e incontrollabile, che invade, trasforma e, lentamente, porta alla morte.

Il cancro, indipendentemente dai contesti culturali, è considerato in ogni caso la malattia più temuta in assoluto.

Indubbiamente, poche altre malattie hanno così evidenti conseguenze per la persona ammalata, minacciando e interferendo su tutte le dimensioni su cui si fonda l’unicità dell’essere umano: la dimensione fisica, la dimensione psicologica, la dimensione spirituale ed esistenziale e la dimensione relazionale.

A livello fisico il corpo rappresenta il primo nucleo dell’identità personale che viene colpito. Il cancro, portando in primo piano la morte come realtà concreta, rende evidente, spesso in maniera improvvisa e imprevedibile, la finitezza della vita. Gli effetti della malattia e delle terapie, quali le mutilazioni fisiche, il dolore, la nausea e il vomito, la perdita di capelli o l’astenia, determinano modificazioni violente della propria immagine corporea. Tali cambiamenti possono comportare difficoltà nella conduzione della propria vita quotidiana, a causa delle limitazioni del paziente, della necessità di aiuto, della perdita parziale o totale della propria autonomia e della conseguente dipendenza dagli altri.

È evidente che tutto ciò si associa a conseguenze importanti sul piano psicologico, data l’inscindibilità, come esseri umani, della sfera biologica ed emozionale. Le reazioni emotive e le difese psichiche messe in atto dal paziente costituiscono un’area fondamentale per la comprensione del significato della malattia.

Strettamente correlata alla dimensione emozionale è la dimensione spirituale che coinvolge le parti più profonde dell’essere e dell’essenza di ciascuno di noi. È evidente che la spiritualità include non solo la fede ed il proprio credo religioso, ma il senso stesso che si da alla vita e all’esistenza, il significato del tempo e del destino.

Intersecato con queste dimensioni, il livello relazionale descrive e denota gli aspetti relativi al nostro essere individui concepibili e riconoscibili solo in un contesto comunicativo e relazionale. Il nostro senso di appartenenza ai sistemi micro-sociali (famiglia, amici) e macro-sociali (lavoro, comunità, politica) viene minacciato e colpito dalla diagnosi di cancro. Le modifiche relative a come ci si percepisce e a come dagli altri si è, a propria volta, percepiti, minacciano il mantenimento di sentimenti di integrazione e appartenenza, a scapito di sentimenti di abbandono, solitudine ed emarginazione che emergono in maniera tumultuosa e disumanizzante.

Risulta chiaro da quanto scritto come sia l’assistenza alla persona colpita dal cancro sia i percorsi di cura debbano articolarsi prendendo in considerazione, in maniera globale, tutte le dimensioni dell’esistenza.

Il percorso di malattia-cancro è posto all’interno di un continuum che va dalla comparsa dei primi sintomi di sospetto alla guarigione o alla fase di terminalità. Secondo una lettura evolutiva è possibile decodificare e interpretare l’ammalarsi di cancro, approfondendo la comprensione delle implicazioni psicosociali della malattia secondo le singole fasi del percorso che la persona sta affrontando.

In altre parole, possiamo descrivere le conseguenze psicosociali della malattia, differenziando una fase di allarme pre-diagnostico, relativa al periodo della comparsa dei primi sintomi e del sospetto della malattia, una fase acuta, che coinvolge il periodo di crisi determinata dalla diagnosi, e una fase elaborativa, più prolungata, che riguarda il periodo successivo, caratterizzato dal graduale e progressivo riassestamento alla nuova situazione. È evidente che a questa fase possono far seguito ulteriori fasi a seconda dell’evoluzione e dell’esito della malattia, rappresentate rispettivamente dalla guarigione o dalla ricorrenza o recidiva di malattia fino alla morte. Vediamo queste fasi nel dettaglio.

La fase pre-diagnostica rappresenta un momento importante, caratterizzato da emozioni intense e drammatiche. La scoperta di sintomi in sedi o organi noti per il rischio di neoplasia determina una reazione di allarme nei confronti della quale le persone reagiscono attraverso modalità diverse. Alcune variabili entrano in gioco nell’influenzare questo delicato momento: il momento della vita in cui questi sintomi compaiono, la personalità, il bagaglio di esperienze personali di malattia, lo stile individuale con cui l’attenzione o i comportamenti vengono rivolti alla salute.

La più frequente e comprensibile reazione osservabile è quella di allarme, caratterizzata da un elevato senso di preoccupazione e di incertezza rispetto ai significati del sintomo. È questo dubbio atroce, questo pre-sentimento o timore più o meno evidente che spinge, nella maggior parte dei casi, a rivolgersi al proprio medico per iniziare gli accertamenti più idonei. In molte circostanze prevale una reazione di ansia controllabile, mediata dalla tendenza del paziente a razionalizzare la situazione e ad attendere l’esito degli esami diagnostici. In altre circostanze prevale un atteggiamento pessimista in cui i pensieri sono polarizzati dai propri sintomi, vissuti con una certezza intima che stiano ad indicare la presenza del cancro. Gli esami diagnostici risultano quasi sempre stressanti e densi di tensione, ma è soprattutto il periodo dell’attesa dell’esito a risultare estremamente pesante sul piano emotivo. In alcune circostanze invece può accadere che l’inondazione dell’ansia sia talmente elevata che scattino meccanismi di minimizzazione o negazione del significato dei sintomi che la persona ha scoperto e che, quindi, per lungo tempo non vengono portati all’attenzione medica. Nel caso in cui sia, in effetti, presente un processo neoplastico, ciò può portare ad un grave e talvolta irrimediabile ritardo della diagnosi.

Quando i sospetti si trasformano in realtà, si determina la fase di crisi nel senso specifico del termine. Il significato della malattia in tutti i suoi risvolti drammatici invade e travolge la persona, sommergendola in maniera dirompente. Il pattern più tipico della risposta umana a questo tipo di evento è caratterizzato dalla sequenza di reazioni emozionali e comportamentali in cui sembrano succedersi diversi momenti, noti come fase dello shock (caratterizzato da incredulità e protesta per l’evento accaduto, fase di espressione di sintomi emozionali acuti (caratterizzata da stati fluttuanti in cui si alternano rabbia, disperazione, angoscia e paura), fase depressiva (in cui prevale una condizione di demoralizzazione e depressione) e fase della riorganizzazione (in cui si tenta di ristabilire un equilibrio e un riadattamento rispetto alla perdita subita). In tale sequenza di risposte è evidente il bisogno di riportare nella realtà quanto è stato perduto. Nell’impossibilità di riappropriarsi di ciò che non vi è più, si delinea la necessità di adattarsi alla nuova situazione.

Nelle fasi successive, il dover convivere con la malattia e con quanto questa ha determinato o sta determinando nella vita assume un valore centrale. In questa fase, detta del riorientamento, si assiste alla ricerca di significati nuovi da dare sia alla malattia come evento esistenziale sia alla propria esistenza nel suo insieme. Alcuni considerano questa fase come quella del “limbo”, dell’attesa di una definizione più precisa e di una certezza di essere salvi. Questa condizione viene sostenuta da molti pazienti e collegata al tempo che passa, generalmente racchiuso in una cornice definita: cinque anni. Se si resiste per questo periodo la malattia sarà definitivamente sconfitta (e, nell’immaginario, non tornerà mai più. Le visite di controllo però riaprono spesso le ferite, riproponendo le problematiche esistenziali esposte in precedenza. È chiaro che, superato il momento acuto, caratterizzato da risposte emozionali tendenzialmente comuni a tutti gli esseri umani, le modalità con cui si arriva alla elaborazione, accettazione e riorientamento nel proprio percorso di vita della malattia possono essere diverse da persona a persona e dipendono da fattori psicologici, spirituali, sociali e medici.

Le modalità attraverso le quali la malattia si evolve assumono evidentemente un significato specifico rispetto alla risposta psicologica individuale. È ovvio e noto nella pratica clinica che alla recidiva, all’aggravamento dei sintomi e alla prognosi sfavorevole corrisponde un impatto emotivo, psicologico e interpersonale peggiore rispetto alle situazioni la cui guarigione rappresenta l’auspicato esito della malattia. Per fortuna oggi sono sempre più frequenti le situazioni in cui il paziente, grazie all’efficacia delle terapie, guarisce, trovandosi anche a molti anni di distanza “libero” clinicamente dalla malattia. È la condizione di quei pazienti indicati come “long- survivors”. Può risultare scontato che il guarire assuma il significato di ritorno alla norma, di ripresa completa del proprio percorso esistenziale in tutte le dimensioni che lo hanno caratterizzato. In realtà le dimensioni dell’evento sono state tali per cui elementi che mantengono vivo o risvegliano il ricordo sono sempre presenti. La letteratura e la pratica clinica dimostrano infatti che assai diverse sono le conseguenze psicologiche per le persone che hanno attraversato l’esperienza del cancro e diverse quindi le situazioni riscontrabili. In alcuni casi può prevalere una modalità di evitamento di quanto è accaduto. In altri casi, l’evento della malattia e delle conseguenze che questa ha avuto determinano profondi cambiamenti interni che esitano in una profonda percezione di crescita personale che permette di affrontare l’esistenza sotto una luce diversa. In altri casi ancora la persona può mantenere un atteggiamento di preoccupazione continua che non si risolve: i sentimenti di incertezza, le preoccupazioni per la salute, il senso di perdita per come si era e per come non è più, il senso della mancanza di controllo, le difficoltà di adattamento lavorativo, i disturbi della sfera relazionale e della sessualità possono permanere.

Articolo tratto da: Biondi, Grassi, Costantini: Manuale pratico di psico-oncologia. - Il Pensiero Scientifico Editore.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

Secondo Foulkes, padre della gruppoanalisi, “il gruppo è la matrice della vita mentale dell’individuo”. Egli propone l’immagine del gruppo come rete, all’interno della quale gli individui corrispondono a punti nodali; la rete del gruppo è il sistema totale di persone che vanno raggruppate insieme rispetto alla loro relazione e gli individui sono i punti nodali della rete.

Quando un gruppo di persone stabilisce rapporti intimi, si intreccia una rete intima di comunicazioni che gradualmente si sviluppa in una matrice quasi organica, all’interno della quale hanno luogo tutti i processi. La qualità particolare di tali processi è tale per cui essi passano attraverso l’individuo. È questo insieme di relazioni transpersonali che costituisce la “mente”.

La “mente” quindi consiste di processi di interazione tra un certo numero di persone strettamente collegate, chiamato comunemente gruppo. Viene così superata la contrapposizione tra realtà psicologica “interna” e realtà “esterna”: il sociale non è esterno, ma pure profondamente interno, e penetra l’essere più interno della personalità individuale.

Viene anche superata la contrapposizione individuo – gruppo: il corpo è sicuramente un’entità individuale coerente, ma esiste anche una matrice mentale sovrapersonale. Tale matrice, a partire dalle proprietà biologiche della specie, definisce il rapporto di ciascuno col mondo, organizza le “disposizioni a..” e le articola secondo il modo codificato dai valori, dalle relazioni, dalle modalità pratiche di organizzazione dell’esperienza.

L’individuo è inconsapevole di tale fondazione transpersonale: egli è normalmente convinto che il suo modo di sentire e di pensare sia quello naturale e giusto, che il suo linguaggio sia quello che si parla “realmente”.

La famiglia originaria è la rete primaria in cui si forma in modo decisivo la personalità del futuro individuo. Questa rete, oltre un asse orizzontale, comunicativo, basato sul qui e ora, ha un asse verticale che punta al passato, ai genitori, alla fanciullezza dei genitori, al rapporto dei genitori con i propri genitori, e tutto questo entra nella parte più interna del fanciullo in formazione.

La famiglia è a sua volta inscritta in una rete bio-culturale collettiva, di cui interpreta e media norma, valori, modalità relazionali.

Il transpersonale quindi si configura come la condivisione fondamentale dell’esperienza umana (Lo Verso). È l’impersonale collettivo che attraversa la nostra identità più intima senza che il nostro potere cognitivo possa minimamente concettualizzarle (Menarini). È la rete della relazioni inconsce nella quale è sedimentato il patrimonio biologico e culturale della specie umana ed attraverso la quale si fonda la vita psichica dell’uomo (Giannone).

La relazione (individuo – famiglia – collettivo), fonda radicalmente l’esperienza psichica.

La gruppoanalisi (in particolare la scuola palermitana) ha cercato di fare un ulteriore passo in avanti, rintracciando le articolazioni dei livelli collettivi cui le configurazioni personali dei singoli possono essere riferiti. Si sono individuati alcuni livelli rispetto ai quali la dimensione individuale e le dimensioni collettive possono essere messe in connessione, aprendo ad una maggiore reciproca comprensione.

Questi vari livelli del transpersonale si possono suddividere in: un primo livello che ha radici in un passato ancestrale ed è il livello biologico – genetico: noi siamo portatori di un apparato costituito dal nostro DNA, dai nostri geni, ed è comune alla specie uomo, ed è il transpersonale ad un livello biologico - genetico.

A questo livello se ne aggiunge un altro più specifico ed è quello etnico - antropologico che è funzione del luogo di nascita che organizza le aree antropologiche etniche di possibili modalità di vita, di relazioni familiari profondamente diversi. Il transpersonale di tipo antropologico si disarticola in vari livelli di tipo più specifico, infatti esistono aree del transpersonale etnico - antropologico che sono specifiche della cultura, e sono quelle che hanno a che vedere con il dove sono nato, in quale famiglia.

Il livello del transpersonale transgenerazionale riguarda la mente di un bambino allo stato nascente immerso nel codice familiare che attraversa le generazioni passate, i miti, le metaconoscenze, le categorizzazioni e le precognizioni nelle quali la storia familiare si perpetua.

Ad un altro livello c’è il transistituzionale, ossia il tipo di istituzioni specifica del luogo dove si vive, questo fa riferimento ai ruoli, alle gerarchie, alle appartenenze ed alle regole implicite ed esplicite di tipo socioculturale.

Tutti questi livelli, dal più profondo al meno profondo, sono attraversati da un livello detto socio-comunicativo, questo riguarda le modalità di trasmissione della cultura e dei livelli di socialità attraverso la verbalizzazione e la narrazione.

Infine il transpersonale politico ambientale che attraversa i precedenti livelli ed ha a che fare con gli stati nascenti della comunità; è il luogo dove l’individuale diventa parte del collettivo e il collettivo costituisce l’individuale.

Ora, benché nessuno di questi aspetti è isolabile dagli altri, l’aspetto su cui si lavora di più in una psicoterapia analitica ad orientamento gruppoanalitico è quello transgenerazionale. Questo perché la gruppoanalisi soggettuale guarda alla famiglia come una trama di significazione che, nel tempo e attraverso le generazioni, crea i modelli mentali attraverso i quali l’individuo entra in relazione con la realtà. La famiglia rappresenta, quindi, un vero e proprio “universo identificatorio” all’interno del quale, come dicevamo, ciascun individuo sviluppa la sua identità come complesso di relazioni interiorizzate.

Proprio sullo studio della famiglia intesa come campo mentale attraversato da scambi inter e transgenerazionali, molti autori hanno speso molto del loro impegno scientifico definendo “insature” le matrici familiari che consentono il rimodellamento simbolico dei loro temi e complessi culturali e “sature” le matrici familiari ove si riscontra un’indisponibilità a tale rimodellamento. Premesso che rimodellare i sistemi simbolici è compito peculiare della specie sapiens, e premesso che tale rimodellamento non è effettuabile da un individuo solo poiché è un processo che richiede reciprocità e partecipazione della comunità, questi autori si sono chiesti che succede agli individui cresciuti all’interno di campi mentali familiari non disponibili al rimodellamento delle loro trame simboliche. E, attraverso una lunga esperienza clinica hanno avuto modo di sostenere che, a questi individui può succedere di diventare esponenti della sofferenza appartenente al loro gruppo familiare (costretto entro alcune significazioni, o mai in contatto con le vere scaturigini degli atteggiamenti e delle storie che si tramandano).

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

La Clinica Gruppoanalitica

Un contributo importante che la clinica gruppo analitica ha dato alla comprensione dello sviluppo mentale normale e patologico deriva dall’individuazione di una dinamica transpsichica transgenerazionale alla base di tale sviluppo.

Fu lo stesso Foulkes (il fondatore della Gruppoanalisi) a cogliere immediatamente tale interconnessione durante le sue prime terapie di gruppo: “considero il paziente che mi sta di fronte come l’anello di una lunga catena, un punto nodale in una rete di interazione, la quale è la vera sede dei processi che portano tanto alla malattia quanto alla guarigione. Sono sempre più convinto che il paziente che noi vediamo è in se stesso solo un sintomo di un disturbo che investe un’intera rete di situazioni e di persone, che costituisce l’autentica sede di intervento di una terapia radicale ed efficace”.

La teoria dello sviluppo mentale secondo la gruppoanalisi privilegia l’assunto secondo il quale la personalità si costruisce strutturandosi in relazione al campo mentale familiare inteso come una trama di pensiero collettivo chiamata “matrice familiare”. Tale processo strutturante si realizza mediante l’assimilazione da parte del bambino dei modelli di pensiero della famiglia cui appartiene e dei suoi “temi culturali”, definibili come peculiari costrutti emotivo-cognitivi che condensano tanto le vicissitudini esistenziali della famiglia e delle generazioni precedenti, quanto le modalità psicologiche costruite appunto per dare senso a tali vicissitudini. Ogni famiglia è quindi caratterizzata da una particolare cultura che affonda le radici nella sua storia e in quella delle generazioni precedenti. L’interazione tra questa cultura familiare e il mondo interno del bambino determina lo sviluppo di quella trama relazionale definita “matrice personale” proprio per definire il concetto di fondazione culturale della mente: in questo senso la nostra mente è sostanzialmente gruppale.

Per realizzare fisiologicamente tale strutturazione antropologica della mente cui è finalizzata, la matrice familiare deve potersi costituire come spazio transazionale (o matrice familiare insatura) dal quale sia possibile per il bambino dare significato alle generazioni e culture precedenti e parallelamente dare un senso all’ignoto del nuovo progetto evolutivo. Il bambino diventa persona quando può trasformare simbolicamente (inconsciamente) in nuovi significati la cultura familiare e trans personale, cioè quando può pensare la discontinuità evolutiva attuale rispetto alla cultura degli antenati storicamente data. All’impossibilità di tale rappresentazione mentale è correlata l’insorgenza di linee di frattura (trans generazionali) potenzialmente psicopatogene, le quali segnalano realtà “non pensabili” che possono intrappolare il paziente nella rete impedendogli la sua completa individuazione (lo sviluppo di una sana matrice personale).

Su questa base, il sintomo psichiatrico (o il malessere psicologico) si configura come conseguenza della non avvenuta trasformazione dei temi culturali in eventi simbolici all’interno del pensiero. In quest’ottica la psicopatologia è visualizzabile come la conseguenza di un fallimento della matrice familiare nella sua funzione di spazio transazionale, come mancata trasformazione significativa della storia delle generazioni precedenti: in tal caso parliamo di “matrice familiare satura”.

Ne deriva che la funzione essenziale della matrice familiare è quella di garantire al bambino la possibilità di fondare un suo apparato mentale autonomo (discontinuo) attraverso la trasformazione significativa della rete transpersonale, cioè della cultura degli antenati. Soltanto la famiglia in quanto pensiero gruppale può assolvere a questo compito impossibile per un pensiero individuale.

La capacità della famiglia di costruire relazioni significative tra la propria storia, la storia degli antenati e il nuovo progetto storico del bambino, permette al bambino stesso di organizzarsi come sintesi dialettica all’interno di questi tre campi: di fondarsi come persona. Se invece la famiglia non riesce a dare senso al nesso esistente fra la sua storia e quella delle generazioni precedenti, anche il nuovo progetto storico del bambino sarà minato da “aree senza senso” potenzialmente psicopatogene. In questo caso, infatti, verrà alterato il processo di costruzione della persona intesa come nodo della rete transgenerazionale: l’esito di tale alterazione potrà consistere appunto nell’insorgenza di un’evidente sindrome clinica psicopatologica o nella stabilizzazione di un disturbo di personalità.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

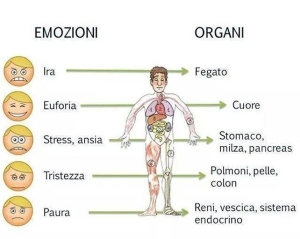

Ansia e corpo

Ansia e sistema cardiocircolatorio

I disturbi d’ansia rappresentano un’area di sovrapposizione diagnostica tra cardiologia e psicologia/psichiatria. Molti pazienti cardiologici presentano una sintomatologia di tipo ansioso che richiede un trattamento psicoterapico e/o farmacologico, mentre molte patologie cardiache possono essere confuse talvolta con disturbi di tipo psichiatrico. Ad esempio, il prolasso della valvola mitralica può manifestarsi esclusivamente con episodi di ansia acuta e con la presenza di palpitazioni, senso di testa vuota, vertigini, affaticamento, dolore toracico e dispnea. La sintomatologia ansiosa potrebbe far cadere nell’errore diagnostico di disturbo da attacchi di panico.

È inoltre tipico del soggetto ansioso adottare stili di vita ad alto rischio per patologie cardiache: abitudine al fumo, iperalimentazione, alcool, ridotta attività fisica. Un altro fattore di rischio importante per patologie coronariche è rappresentato dalla personalità stessa dell’individuo. Diversi studi hanno evidenziato come un determinato pattern comportamentale sarebbe maggiormente incline allo sviluppo di coronopatie e venne definito come comportamento di “tipo A”. le principali caratteristiche del soggetto di tipo A sono: impazienza, accelerazione, rapidità, aggressività, parlare a voce alta, ambizione, competitività, aspettativa di standard eccessivamente alti, comportamento duro, tensione della muscolatura facciale, potenziale ostilità. Tale personalità sarebbe anche caratterizzante del soggetto con ipertensione arteriosa essenziale che rappresenta un fattore di rischio per patologie vascolari acute.

Ansia e sistema respiratorio

Nella respirazione sono presenti più livelli funzionali: neurovegetativo, somatico automatizzato di base, pattern respiratori legati a specifici quadri emozionali, respiro volontario.

Per un medico è clinicamente semplice osservare e rilevare in un individuo la presenza di uno stato d’ansia in base al respiro rapido e superficiale: il modo di respirare e di gestire il proprio corpo nello spazio è un utile indicatore e indizio dello stato emozionale dell’individuo. Non solo l’emozione influisce sul respiro, ma è anche vero il contrario: il respiro infatti, contrariamente al battito cardiaco e alla motilità gastrointestinale, è facilmente percepito e alterato dal controllo volontario. I pazienti ansiosi sono caratterizzati da un aumento del volume della gabbia toracica, aumento della frequenza e riduzione dell’ampiezza del respiro rispetto ai non ansiosi. L’iperventilazione si accompagna a un aumento della frequenza cardiaca e a un aumento della sensazione soggettiva di ansia. Per questo consiglio sempre ai miei pazienti di non fare respiri lunghi e profondi durante un attacco i panico. La “fame d’aria” rappresenta molto spesso un sintomo dello spettro ansioso, in particolare del disturbo di attacco di panico.

Ansia e apparato gastrointestinale

Lo stomaco è il nostro “cervello emotivo”. Le prime descrizioni sulla relazione tra emozioni e funzionalità del tratto gastro – enterico furono condotte nel 1825 dal chirurgo Beaumont il quale osservò le modificazioni causate da vari stati emozionali sulla mucosa gastrica di un individuo che, a causa di una ferita da arma da fuoco, esibiva un ampio segmento esposto di mucosa gastrica. Numerose ricerche hanno evidenziato come situazioni interpersonali ad alto contenuto emotivo modificano l’attività del colon. Questi studi hanno creato un ampio filone di ricerca in ambito psicosomatico.

- Sindrome del colon irritabile: questa sindrome colpisce circa il 14% della popolazione generale. Si presenta generalmente nella prima età adulte e colpisce le donne in misura più o meno doppia rispetto agli uomini. In questa sindrome si sovrappongono, con frequenza rilevante, componenti psicopatologiche tipiche, come i disturbi somatoformi. I pazienti che soffrono di sindrome del colon irritabile che si rivolgono al medico mostrano alte percentuali di disturbi psicologici inquadrabili all’interno dei disturbi d’ansia e dei disturbi dell’umore. È importante notare come pazienti con disturbi di natura gastrointestinale e patologia psichica spesso esprimano un comportamento culturalmente appreso e caratterizzato dal riferire un maggior numero di problemi medici cronici finalizzati a evitare, come conseguenza dei disturbi, il lavoro o la scuola, e spesso provengano da famiglie in cui tale comportamento di malattia è stato giustificato e amplificato.

- Sensazione di bolo: Il bolo faringeo è una condizione medica in cui il paziente lamenta una sensazione di costrizione in gola al di sotto del pomo d'Adamo. Per anni il bolo ipofaringeo, anche detto globus, è stato attribuito esclusivamente a cause psicologiche (disagio emotivo, somatizzazione isterica, disturbo d’ansia e/o dell’umore) e veniva detto bolo isterico. Solamente a partire dai primi anni '90 si sono svolti studi più accurati che hanno evidenziato come questo sintomo sia spesso correlato a condizioni patologiche esistenti e raramente connesso a stati psichici. La cosiddetta “isteria locale” può accompagnarsi a un disagio circoscritto a certi organi o parti o singole funzioni di essi. D’altra parte, uno stomaco con affezione catarrale può dar luogo a vomito isterico, al bolo isterico e ad anestesia o iperestesia della cute dell’epigastrio. In questi casi un’affezione organica diviene causa accidentale della nevrosi.

- Rettocolite ulcerosa: è una patologia infiammatoria cronica con ulcerazioni della mucosa che colpisce più frequentemente il retto, il colon discendente, talvolta tutto l’intestino crasso. L’andamento cronico alterna periodi di attività ad altri di remissione. La sintomatologia è caratterizzata dalla presenza di diarrea e sanguinamento rettale. Per molti anni si è cercata una causa infettiva responsabile della malattia. Un meccanismo eziopatogenetico molto studiato è quello autoimmune.

- Morbo di Crohn: Malattia infiammatoria cronica ad andamento clinico ricorrente che può interessare qualsiasi zona del tratto gastroenterico, dalla bocca all’ano. In considerazione delle caratteristiche infiammatorie delle lesioni, si è cercato, anche in questo caso, di trovare degli agenti infettivi responsabili del danno ma ancora con scarse evidenze.

Ansia e depressione sono frequentemente associate a patologie intestinali infiammatorie. La loro comparsa, quando successiva a una patologia intestinale può essere interpretata come sequela della patologia internistica. Quando, invece, i sintomi psichici precedono la malattia somatica, ansia e depressione potrebbero essere letti come sintomi precoci della patologia o addirittura come una delle cause che concorre al’insorgenza della mallattia somatica.

Vissuti depressivi possono essere correlati anche alle terapie del Morbo di Crohn e ai loro effetti collaterali con significato iatrogeno. La nutrizione parentale, il sondino naso – gastrico e il gonfiore correlato alla terapia steroidea sono tutti fattori stressanti da non sottovalutare. La terapia steroidea protratta, inoltre, può essere direttamente responsabile di alterazioni psichiche, disturbi della sfera affettiva e psicosi.

Fattori psicologici sono stati ritenuti implicati nella patogenesi del Morbo di Crohn, anche se una reale associazione tra fattori psicologici, di tipo emotivo o di stress psicofisico, non è ancora stata dimostrata con certezza. Nonostante ciò, i pazienti trattati anche con psicoterapia riscontrano un maggior benessere soggettivo. Gli interventi psicosociali e la psicoterapia contribuiscono al benessere riducendo i sintomi ansiosi e depressivi, migliorando lo stato fisico generale, le capacità di rilassamento, di adattamento alla malattia e di socializzazione.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

Il vissuto di malattia nel paziente ansioso

La malattia rappresenta per tutti un evento traumatico che può rievocare contenuti rilevanti di angoscia; la modalità di reazione a tale evento reale, presunto o fantasticato, dipende da una serie di fattori, determinati a loro volta da problemi medici, sociali e psicologici quali: la malattia stessa con il suo decorso, i sintomi, le eventuali recidive, il tipo di trattamento prescritto, il grado di supporto sociale disponibile, fattori culturali e caratteristiche di personalità.

Il modo di percepirsi malato e di reagire alla malattia, è intimamente connesso con la simbolizzazione del proprio corpo e della malattia stessa. La superficie corporea, infatti, assume in sé la duplice funzione di confine: è limite dello spazio esterno e delimitazione simbolica di quello interno.

L’evento malattia e la connessa sofferenza, vengono ad alterare le coordinate dello spazio corporeo, perturbando la complessa trama che lo costituisce e lo sostanzia. Il paziente può fantasticare che un agente patogeno aggredisce il suo corpo dall’esterno, oppure sentire la propria integrità minacciata dall’interno e il disordine della malattia può essere psicologicamente confinato in una regione circoscritta del suo corpo oppure invaderlo tutto. Il paziente ansioso molto spesso riferisce al medico unicamente un ricco corteo sintomatologico (tachicardia, dispnea, palpitazioni, vertigini) e spesso, solo in una fase successiva, si rivolge allo psicologo o psicoterapeuta, in quanto attribuisce inizialmente all’evento un significato di disfunzionalità d’organo. La diagnosi riferita dal paziente rappresenta, dunque, l’intera rete di opinioni, più o meno articolate e coerenti, che egli ha di sé come persona, della situazione e del suo disagio, dei motivi che a suo parere li hanno determinati, nonché delle possibili tattiche che può aver formulato dentro si sé ed eventualmente tentato di realizzare per modificare la sua condizione. Considerare la diagnosi che il paziente ha formulato e il processo logico con cui ciò è avvenuto, sicuramente permette di arricchire qualitativamente e quantitativamente le conoscenze relative alla sua struttura psicologica e alle sue organizzazioni difensive.

In riferimento alle procedure diagnostiche operate su di sé dal paziente, possono presentarsi diverse situazioni: il paziente può fornire come “causa” della sua sofferenza di disagio uno specifico evento scatenante o una sequenza di eventi e dinamiche relazionali, presentando così una diagnosi eziopatogenetica soggettiva. In tal caso, egli comunica immediatamente quale è, a suo parere, il rimedio per fronteggiare la situazione che sta vivendo e ha semplicemente bisogno di una conferma e di un supporto. In altri casi, invece, il paziente si presenta al clinico avendo già formulato una sua ipotesi diagnostica “di copertura”. L’ansia di fondo, in questi casi, è “spostata” e nascosta nel sintomo e non realisticamente accolta come contenuto del pensiero. Compito del clinico in tal caso è aiutare il paziente a individuare dietro i sintomi il pretesto che rimanda a significati diversi, rintracciabili spesso nella vita sociale, relazionale e affettiva dell’individuo.

L’interazione tra fattori psicologico – comportamentali e salute fisica può esplicitarsi essenzialmente attraverso due direzioni.

La prima considera gli effetti di comportamenti specifici sulla salute fisica. Specifici stili di vita che espongono l’organismo ad agenti o situazioni patogene ad alto rischio per lo svilupparsi della patologia stessa: assunzione di alcolici, iperalimentazione con preferenza di alimenti ricchi di zuccheri e grassi, abitudine al fumo e/o droghe. Tali comportamenti sono di solito accentuati per fronteggiare difficoltà emozionali quali solitudine, apprensione, noia o ansia.

La seconda direzione evidenzia la correlazione esistente tra reazioni emozionali e i suoi correlati organici. Le emozioni sono costituite da un aspetto soggettivo, caratterizzato da un modo di descriverle particolare e individuale, sia da evidenti modificazioni somatiche che sottendono al sistema limbico. Dunque le reazioni emozionali rivestono un ruolo importante come fattore patogenetico.

L’arousal è l’espressione neurologica dell’alterazione omeostatica provocata da stimoli provenienti dall’ambiente esterno o interno. È una condizione temporanea del sistema nervoso, in risposta ad uno stimolo significativo e di intensità variabile, di un generale stato di eccitazione, caratterizzato da un maggiore stato attentivo-cognitivo di vigilanza e di pronta reazione agli stimoli esterni. È legato all’analisi dell’input ed è presente sia nel riflesso di orientamento sia nei processi cognitivi più complessi e di maggior durata, dove prende il nome di attenzione e vigilanza. In questo caso il fenomeno dell’attivazione – vigilanza può essere sostituito dal termine ansia. Il livello di eccitazione proprio dell’ansia può crescere d’intensità producendo quadri fenomenologici differenti: dall’ansia alla paura, allo spavento e al terrore. Da comportamenti cognitivamente orientati si giunge a risposte puramente emozionali, in cui la componente eccitatoria, oltre che innalzare l’attività corticale, giunge fino ai centri encefalici con manifestazioni somatiche e viscerali.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

I disturbi d’ansia

I disturbi d’ansia rappresentano l’area di più frequente incontro nella pratica clinica di psicologi, psicoterapeuti e medici di base. Più di un terzo dei pazienti trattati dai medici di medicina generale presenta disturbi emotivi, soprattutto ansia e depressione, diagnosticabili a livello clinico - psichiatrico. Inoltre l’ansia costituisce un’aggravante tanto subdola quanto pericolosa di ogni tipo di patologia. Subdola, perché spesso coperta e confusa con sintomatologie più facilmente obiettivabili e tradizionalmente meglio studiate ed evidenziate nella cultura medica. Pericolosa, perché può anticipare o accompagnare disturbi inevitabilmente ancora più gravi sul piano psichiatrico e può causare maggiori difficoltà di cura della patologia somatica.

I disturbi d’ansia sembrano costituire la maggior parte dei costi dell’intera salute mentale per la loro incidenza, per la loro elevata possibilità di diventare cronici, di presentarsi insieme con altri disturbi psichiatrici e non, e di complicarsi durante il loro decorso. Un altro motivo è correlato, soprattutto nei disturbi somatoformi o psicosomatici, al ricorso a indagini strumentali, inizialmente per effettuare una diagnosi differenziale e poi per la continua ricerca di rassicurazioni da parte dei pazienti.

Da sottolineare che poco più del 20% dei pazienti ansiosi viene trattato, mentre la maggior parte di essi non cerca alcun aiuto, oppure lo trova in un abuso da sostanze (nell’alcool per esempio), nei farmaci da banco o in pratiche non scientifiche.

Il sintomo ansia è importante nella pratica medica poiché costituisce una delle più comuni, anche se spesso non riconosciute, ragioni di contatto con il medico di base. Infatti, oltre ai sintomi di tipo ansioso facilmente riconoscibili, l’ansia può manifestarsi attraverso lo sviluppo di un ampio spettro di sintomi fisici che il paziente non attribuisce ad essa.

L’ansia è un affetto, per quanto sgradevole, di comune riscontro in vari momenti e situazioni della vita umana. Si esprime con vissuti soggettivi dominanti di paura, preoccupazione immotivata, ideazione monotematica su contenuti di minaccia, anticipazione apprensiva di un pericolo o di una disgrazia imminente. Gli eventi temuti possono essere estremamente improbabili o addirittura impossibili, oppure possono verificarsi, ma vengono avvertiti e temuti in modo abnorme e del tutto sproporzionato rispetto alla loro reale entità.

L’ansia può costituire una normale risposta fisiologica, sia comportamentale sia psicologica, di fronte a condizioni obiettivamente difficili o inusuali. Una risposta di tipo ansioso, in previsione di situazioni nelle quali è richiesta un’alta prestazione, è una modalità adattiva necessaria ad affrontare adeguatamente l’evento e consente l’attivazione di iniziative e comportamenti utili all’adattamento, determinando un miglioramento della performance. In quest’ottica è una normale modalità esistenziale, fondamentale per la sopravvivenza e l’evoluzione dell’individuo in quanto segnale preparatorio di attacco – fuga e spinta alla conoscenza. Un livello di tensione ottimale è utile per sviluppare e realizzare al meglio le proprie capacità, ad esempio nell’affrontare un esame, una competizione sportiva o nel parlare in pubblico.

L’ansia quindi viene considerata destrutturante o disadattiva, quindi ansia patologica, quando diviene fonte di sofferenza soggettiva e disturba, in misura più o meno notevole, il funzionamento psichico globale dell’individuo, incidendo negativamente sulla qualità di vita. Un livello eccessivo di ansia infatti determina maggiore incidenza di dimenticanze ed errori, perdita della coordinazione motoria fine, perdita di sicurezza, sentimenti di costrizione e panico.

L’ansia svolge la sua azione all’interno di tre aree principali: somatica, cognitivo – psicologica e comportamentale.

- Area somatica: qualsiasi disturbo d’ansia vede la presenza più o meno prevalente e più o meno caratterizzante di disturbi somatici. In primo luogo ci sono i disturbi cardiovascolari, con tachicardia, senso di vuoto/oppressione al petto, picchi ipertensivi, vampate di calore o brividi di freddo. Seguono: disturbi respiratori, che comprendono dispnea, aumentata frequenza respiratoria, aumentata profondità respiratoria; disturbi gastrointestinali, che consistono in difficoltà a deglutire, flatulenza, dolori addominali, senso di pienezza, nausea, vomito, meteorismo, perdita di peso, stipsi; disturbi genito – urinari, che comprendono amenorrea, frigidità, eiaculazione precoce, perdita della libido, impotenza; disturbi dell’apparato neuromuscolare, che consistono in dolori muscolari, senso di stiramento, irrigidimento, contrazioni cloniche, denti serrati, voce tremula, aumento del tono muscolare, secchezza delle fauci, rossore, pallore, sudorazione, vertigini, cefalea; disturbi degli organi sensitivo - sensoriali, con ronzii auricolari, visione offuscata, insonnia con difficoltà ad addormentarsi, sonno non riposante, senso di stanchezza al risveglio, incubi.

- Area cognitivo – psicologica: a questo gruppo appartengono: l’ansia descritta come vissuto caratterizzato da preoccupazioni, previsioni pessimistiche, paura del futuro, irritabilità; la tensione descritta come senso di tensione interna, facile affaticabilità, trasalimenti, facilità al pianto, tremiti, sensazioni di irrequietezza, incapacità a rilassarsi; paura del buio, degli estranei, di essere lasciati soli, degli animali, del traffico, della folla, di essere giudicati in situazioni di interazione sociale, degli spazi aperti; pensieri ossessivi che sono riconosciuti come propri ma strani, ripetitivi e vengono vissuti con carattere di obbligatorietà, il soggetto tenta di resistervi; difficoltà di concentrazione, difficoltà mnesiche, depersonalizzazione, de realizzazione, paura di morire, paura di impazzire, paura di perdere il controllo, ansia anticipatoria.

- Area comportamentale: si riferisce a quei comportamenti quali gli atti compulsivi, evitamento di situazioni, luoghi, persone, oggetti, evitamento di prestazioni, la resistenza come spinta e/o sforzo che il soggetto mette caparbiamente in atto per bloccare pensieri o comportamenti inaccettabili.

È importante poter distinguere tra ansia-tratto e ansia-stato. L’ansia-tratto costituisce una caratteristica relativamente stabile della personalità, una sorta di predisposizione all’ansia: i soggetti con ansia-tratto elevata tendono a percepire le situazioni come particolarmente minacciose e pericolose e a reagire a esse con ansia di elevata entità. Tali soggetti sono caratterizzati da una marcata reattività agli stimoli, fragilità dell’Io, una forte tendenza alla sensitività e alla colpa, per cui rispondono con ansia elevata soprattutto a quelle circostanze che rappresentano una minaccia alla propria autostima.

L’ansia-stato rappresenta invece il livello di ansietà temporaneo, per lo più in rapporto a stimoli o situazioni particolari e contingenti che costituiscono una fonte di conflitto e stress per l’individuo. L’ansia-stato si manifesta con la sensazione soggettiva di tensione, nervosismo, irritabilità e con la presenza del corteo sintomatologico proprio per l’attivazione del sistema nervoso autonomo.

L’ansia inoltre può avere un carattere “primario”, vale a dire indipendente da altri disturbi, o avere un carattere “secondario” quando appare essere un correlato o una conseguenza di altri disturbi.

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo